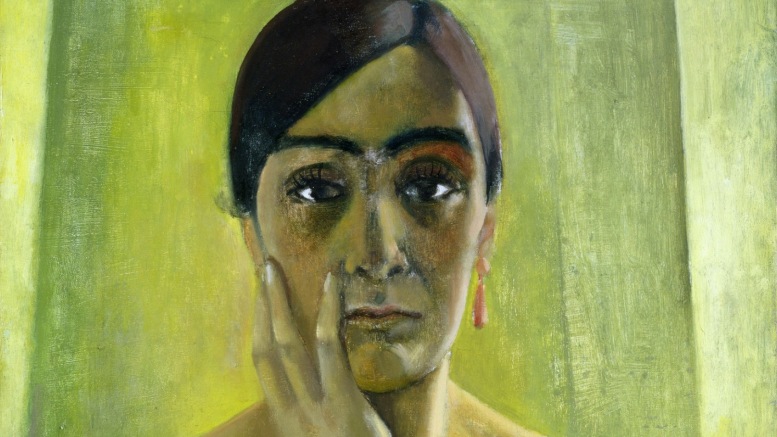

Paula Modersohn-Becker war eine deutsche Malerin, eine der bedeutendsten Vertreterinnen des frühen Expressionismus. Sie lebte von 1876 bis 1907, schuf in ihrem kurzen Leben dennoch ein Werk, das aus über 700 Gemälden, 1000 Zeichnungen und 13 Radierungen besteht. Der deutsche Kunsthistoriker, Kurator, Fotograf und Schriftsteller Boris von Brauchitsch verfasste nun eine Biografie über die Malerin, die, wie er meint, sich ständig aufs Neue ausprobierte und „zwischen allen Stilen ihrer Zeit ihren ganz eigenen Weg beschritt.“

Boris von Brauchitsch bewies sein Können auf dem Gebiet der Künstlerbiografie schon mit Werken über Caspar David Friedrich und William Turner. Und eigentlich will man nur solche Biografien lesen, wie er sie nun über Paula Modersohn-Becker verfasst hat. Da ist zuerst einmal sein exzellenter Stil, die genaue Kenntnis ihres Werks und des künstlerischen Umfelds, die Ausgewogenheit zwischen der Distanz zur Malerin und dem gleichzeitigen Einfühlen in ihre recht komplizierten Lebensumstände. Schrieb sie doch während ihres dritten Paris-Aufenthalts an ihren Mann, den Maler Otto Modersohn (1865-1943): „Gieb mich frei. Ich mag Dich nicht zum Manne haben“, um dann doch zu kapitulieren.

Doch zuvor ein kurzer chronologischer Abriss ihres Lebens: Paula Becker wurde 1876 in eine gutbürgerliche Dresdner Familie mit illustrer Verwandtschaft geboren, schon der 16-Jährigen war es selbstverständlich, dass sie bekam, was sie wollte, und so besuchte sie die St. Johnʼs Wood Art School in London, ihren Eltern zuliebe absolvierte sie in Bremen ein Lehrerinnenseminar, nahm aber auch weiter Kunstunterricht und sah in diesem Zusammenhang eine Ausstellung der Worpsweder Künstlerkolonie, von der ihr besonders die Werke Otto Modersohns in Erinnerung blieben. Diese Worpsweder Künstler, die nicht als Schule, sondern als breit gefächerte Kolonie auftraten, wollten auch die deutsche Antwort auf die französischen Impressionisten sein.

In Berlin besuchte Paula Becker die älteste deutsche öffentliche Institution zur künstlerischen Ausbildung von Frauen, den „Verein der Berliner Künstlerinnen.“ Das nimmt der Biograf zum Anlass über die Ausbildung von Frauen zu Malerinnen im ausgehenden 19. Jahrhundert zu schreiben und dazwischen immer wieder über die Gedankengänge der Künstlerin. Die schrieb Briefe und Tagebücher, die von Sophie Dorothee Gallwitz, der Redakteurin der Kulturzeitschrift „Die Güldenkammer“, sechs Jahre nach Modersohn-Beckers Tod herausgebracht, ein Bestseller wurden. „Ein Lebensbild, das ebenso einfach, groß und geschlossen sei wie der Anspruch ihrer Kunst“ vermerkte Gallwitz. Übrigens: das Leben dieser als Opernsängerin ausgebildeten, höchst bemerkenswerten Kulturjournalistin (1864-1948) wäre auf jeden Fall auch eine Biografie wert.

Zurück nach Worpswede, über diese Künstlerkolonie erfährt man in Brauchitschs Buch vieles, wer dort gemalt hat und wer die Künstler besucht hat. So etwa erholte sich dort der Dichter Rainer Maria Rilke vom Liebesleid, das ihm die Schriftstellerin Lou Andreas-Salomé zugefügt hatte, und er fand die Bildhauerin Clara Westhoff, die ja dann zu seiner Frau wurde. Diese Claire Westhoff war aber auch Beckers große Liebe, was zur Entfremdung zwischen der Malerin und dem Dichter führte. Zwischen Worpswede und Paris wird Paula Becker in den folgenden Jahren hin und herreisen, 1901 heiratet sie Otto Modersohn, findet aber in der Ehe nicht die erwartete Erfüllung, reist wieder nach Paris und erlebt dort – so der Biograf – den Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens.

Brauchitsch hinterfragt die vordergründige Erklärung – Becker malte Kinder, weil sie selbst gern welche gehabt hätte – und versucht sich davon ausgehend auch in einer auf die damalige Zeit bezogenen Differenzierung zwischen weiblichem und männlichem Malen: „Männer legen mehr Wert auf eine persönliche Handschrift, weil sie so auf dem Kunstmarkt besser verkäuflich seien, Frauen, die vom Kunstbetrieb weitgehend ausgeschlossen blieben, konnten dagegen freier agieren.“

1907 wurde Modersohn-Beckers Tochter Mathilde geboren, drei Wochen nach der Geburt starb die junge Mutter. „Wie schade“, sollen ihre letzten Worte gewesen sein. Brauchitsch macht sich Gedanken darüber, denn ihr Werk hätte ein Anfang sein sollen und nicht das Ende, und er reflektiert auch darüber, wie Modersohn-Beckers Schaffen hätte weitergehen können: „Wäre es ihr vergönnt gewesen, mehr zu werden? Es wäre ihr möglich gewesen, mehr zu malen. Das zumindest.“

Zwei Bilder hat sie Zeit ihres Lebens verkauft, ihr Ziel war, drei gute Bilder zu malen. 734 sind es dann geworden. Auch wenn sie zuletzt in Worpswede nicht mehr ihre künstlerische Heimat fand, ging ihr Nachruhm doch von dort aus. Denn heute ist sie eine der berühmtesten Malerinnen Deutschlands.

Es ist eine umfassende Biografie, die Boris von Brauchitsch da verfasst hat, man lernt den Menschen Paula Modersohn-Becker kennen, sieht viele, viele ihrer Bilder, bekommt die entsprechenden Erklärungen dazu, und man spürt die Zeit, die Kunst der Zeit, und damit all das, was sich rund um das Wirken dieser Malerin getan hat.

26.7.2025. Alle Abbildungen (außer Buchcover): Wikimedia Commons.