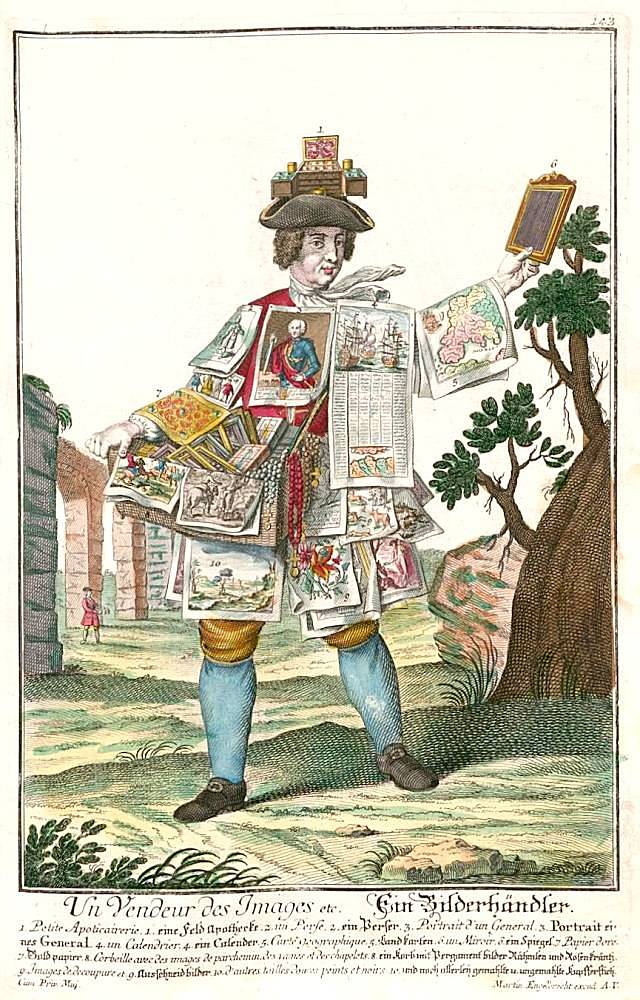

Von der Gärtnerin bis zum Zinngießer, von der Brillenmacherin bis zum Färber – sie und zahlreiche weitere Angehörige der unterschiedlichsten Berufsgruppen bilden einen bunten Reigen allegorischer Figuren, entstanden um 1730, gefertigt vom Augsburger Kupferstecher Martin Engelbrecht.

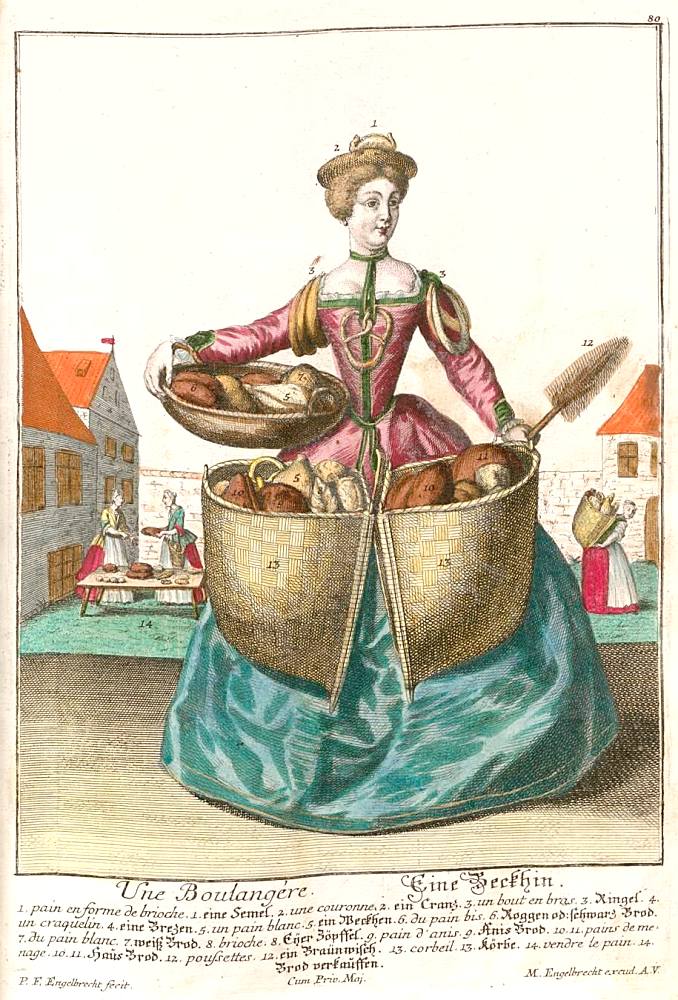

Bäcker und Bäckerin

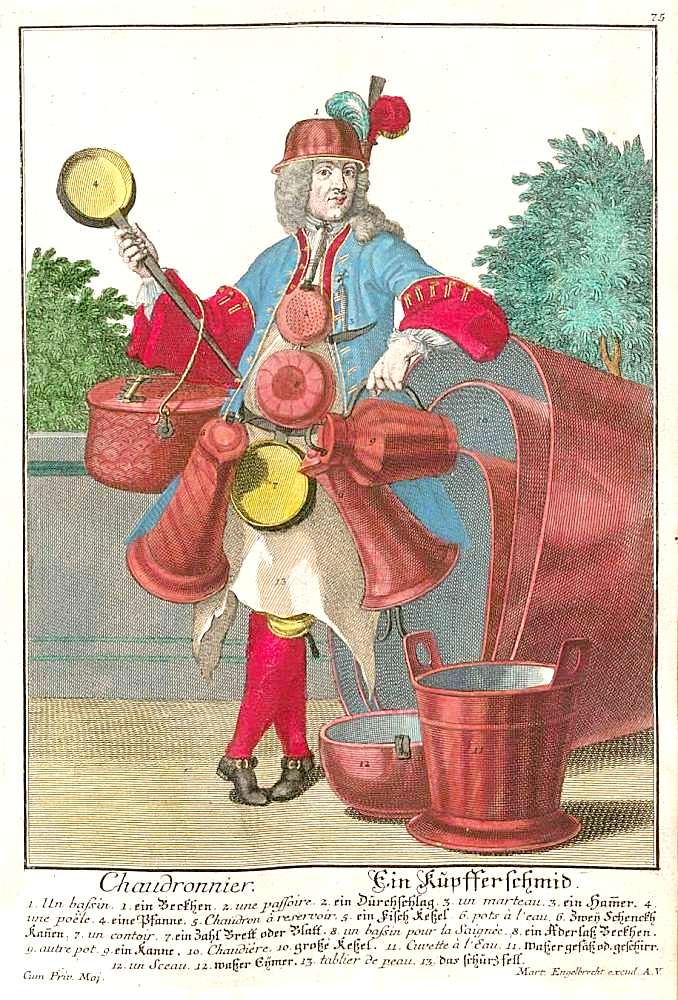

Insgesamt werden auf den kolorierten Kupferstichen über achtzig Berufe präsentiert, und zwar jeweils in weiblicher und in männlicher Form (was allerdings kein Beleg dafür ist, dass tatsächlich alle Berufe selbständig von Frauen ausgeübt wurden). Das durchgehende Gestaltungsprinzip besteht darin, dass die Figuren mit den für sie typischen Utensilien und Erzeugnissen ausgestattet sind, die meist zu Accessoires an der Bekleidung, aber auch zu ganzen Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen geformt sind.

Kupferschmied und Kupferschmiedin

Die Blätter aus der mit „Neu-eröffnete Sammlung der mit ihren eigenen Arbeiten und Werckzeugen eingekleideten Künstlern, Handwerckern und Professionen“ betitelten Serie wurden einzeln verkauft, und es gibt sie als gebundene Kollektionen. Mit ihren zweisprachigen, deutschen und französischen Betitelungen und Bildtexten waren die Berufsallegorien für einen internationalen Vertrieb bestimmt – und wie weit verbreitet sie waren, belegt unter anderem die Tatsache, dass sie heutzutage weltweit in zahlreichen Museen zu finden sind.

Trompeten-, Posaunen- und Waldhornmacher und Trompetenmacherin

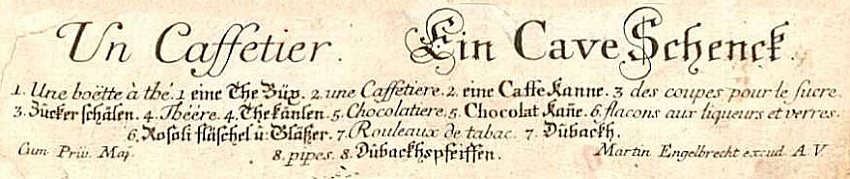

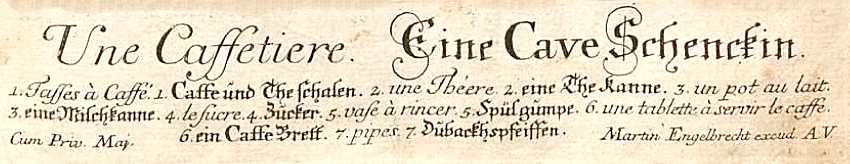

Heutzutage sind Martin Engelbrechts Kupferstiche gefragte Objekte im Kunsthandel. Außerdem stellen sie wertvolle kulturhistorische, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Dokumente dar. Sie liefern einen Überblick über die Berufsgruppen des frühen 18. Jahrhunderts, geben Auskunft über Arbeitsgeräte und -techniken, über das Warenangebot und auch über Trends und Moden. Der Kaffeegenuss, zum Beispiel, war noch etwas relativ Neues, in Mitteleuropa waren die ersten Kaffeehäuser gegen Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts eröffnet worden (so etwa in Wien 1685, in Berlin 1721 und in Engelbrechts Heimatstadt Augsburg um 1700).

Die Porträts des „Cave Schencks“ und der „Cave Schenckin“ informierten da durchaus aktuell, wie und womit der Cafetier und die Cafetiere das neuartige Getränk sowie auch Tee, Schokolade und Likör servierten. Beim „Cave Schenk“ verweisen außerdem die Kleidung und die Hintergrundszenen auf die Herkunft von Kaffee und Tee aus dem Orient. Wie bei fast allen Berufsbildern sind auch hier die wesentlichen Objekte nummeriert und werden entsprechend erklärt. Beim Cafetier sind es:

1 Tee-Büchse. 2 Kaffee-Kanne. 3 Zuckerschalen. 4 Teekännchen. 5 Schokolade-Kanne. 6 Likör-Fläschchen und Gläser. 7 Tabakrollen [Nummerierung schlecht sichtbar: die Tabakrollen sind um die Beine gewickelt]. 8 Tabakspfeife.

Und die Cafetiere bringt:

1 Kaffee- und Teeschalen. 2. Tee-Kanne. 3. Milchkanne. 4. Zucker 5. Spülgefäß [„Spülgumpe“]. 6. Kaffee-Brett. 7. Tabakspfeifen.

Die Berufsbilder gehören zu den bekanntesten Werken Martin Engelbrechts, sein Gesamtschaffen umfasste jedoch noch Vieles mehr. Es sind Tausende Blätter, die er als Kupferstecher und Verleger herausbrachte, darunter Porträts, verschiedenste allegorische Darstellungen, eine Serie von „Soldaten von ausländischen Nationen“, Landschaftsbilder, Stadtansichten, Ornamententwürfe, Guckkastenbilder und eine große Anzahl der zu seiner Zeit sehr beliebten Ausschneidebogen.

Geboren am 16. September 1684 in Augsburg folgte er dem Vorbild seines älteren, ebenfalls als Kupferstecher tätigen Bruders Christian Engelbrecht (1672–1735), mit dem gemeinsam er eine Zeitlang in Berlin und Wien arbeitete. 1711 kehrte Martin Engelbrecht nach Augsburg zurück und trat in den von seinem Bruder und dem Kupferstecher Johann Andreas Pfeffel (1674–1748) gegründeten Kunstverlag ein.

Bilderhändler und Bilderhändlerin

Augsburg war für Engelbrecht ein idealer Standort. Die Stadt war ein Zentrum des Buchdrucks und der Druckgrafik sowie einer der bedeutendsten Verlagsorte Europas. Dem Kupferstich kam dabei eine besondere Bedeutung zu: So etwa sind 1730 in Augsburg 61 Kupferstecher und 23 Kupferstichverleger nachweisbar.[1] Eines der bedeutendsten dieser Unternehmen war jenes von Martin Engelbrecht, der nach dem Ausscheiden Pfeffels den Verlag als Teilhaber seines Bruders und nach dessen Tod als Alleininhaber führte.

Die Popularität von Martin Engelbrechts Kupferstichen brachte es allerdings auch mit sich, dass die Bilder sehr oft unerlaubt kopiert wurden. Deshalb suchte Engelbrecht um ein Privileg zum Schutz vor Raubdrucken an. Dieses wurde ihm am 13. November 1719 von Kaiser Karl 6. gewährt und 1729 und 1739 erneuert. Niemand dürfe, so war darin verfügt, ohne Engelbrechts Wissen und Zustimmung eines der von ihm verfertigten oder verlegten Werke in irgendeiner Form nachdrucken, nachstechen, kolorieren oder verkaufen.[2] Für Zuwiderhandeln war eine Geldstrafe angesetzt, die zu einer Hälfte an die „Kayserliche Cammer“ und zur anderen an Engelbrecht zu zahlen war.

Auf das kaiserliche Privileg verwies Engelbrecht stets auf seinen Stichen mit dem meist links unten angebrachten Kürzel „Cum Priv. Maj“ bzw. „C. Pr. Maj“, womit das lateinische „Cum Privilegio Majestatis“ – „mit Privileg Seiner Majestät“ – gemeint war. Ebenfalls am unteren Rand findet sich stets Martin Engelbrechts Name mit dem Zusatz „excud. A.V.“, was „excudit Augusta Vindelicorum“ – „gedruckt in Augsburg“ bedeutet (Augusta Vindelicorum war der römische Name Augsburgs).

Rechtsgelehrter und Rechtsgelehrte

Martin Engelbrecht erweiterte sein Unternehmen im Lauf der Jahre beträchtlich und beschäftigte in seiner Werkstatt etliche Zeichner und Kupferstecher. Die Bilder aus der Berufeserie sind zum Großteil von ihm selbst gezeichnet und gestochen, in jenen Fällen, in denen ein Mitarbeiter die Vorlagenzeichnung lieferte, ist dies im Bild oder am unteren Bildrand vermerkt.

Der Schleifer und die Schleiferin sind von Johann Jakob Stelzer (1706–1780) gezeichnet, der relativ häufig für Engelbrecht arbeitete. Bemerkenswert ist, dass die hier die französische Untertitelung „Un gagne petit“, also „Ein Kleinverdiener“, lautet und damit auf den relativ niedrigen sozialen Status von Messer- und Scherenschleifer*innen verweist.

Zuckerbäcker und Zuckerbäckerin nach einer Vorlage von Johann Friedrich Schmidt [Schmit] (1705–1770)

Martin Engelbrecht, der ab 1743 Ratsmitglied von Augsburg war, starb am 18. Januar 1756 in seiner Heimatstadt. Die in der Folge so benannte „Buch- und Kunsthandlung von Martin Engelbrechts Erben“ wurde bis 1827 von der Familie weitergeführt und ging dann in die bis heute bestehende „J. A. Schlossersche Buchhandlung“ über.

[1] Stadtlexikon Augsburg

[2] s. Schott, Friedrich: Der Augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Martin Engelbrecht und seine Nachfolger. Augsburg 1924, S. 12ff.

19.8.2025