Von A wie Apfelbaum bis Z wie Zuckerbäckerei: Das Alphabet zu kennen ist eine jener Grundkompetenzen, deren Erwerb in vielen Teilen der Welt am Beginn des schulischen Lernens steht. Allerdings ist die erste Auseinandersetzung mit den Schriftzeichen eine durchaus fordernde Aufgabe. Daher gibt es vielfältige Bemühungen, diesen Lernprozess möglichst zu erleichtern und kindgerecht zu gestalten. Eine lange Tradition haben dabei jene als Fibeln oder ABC-Bücher bezeichneten Werke, bei denen den Buchstaben Bilder zugeordnet sind.

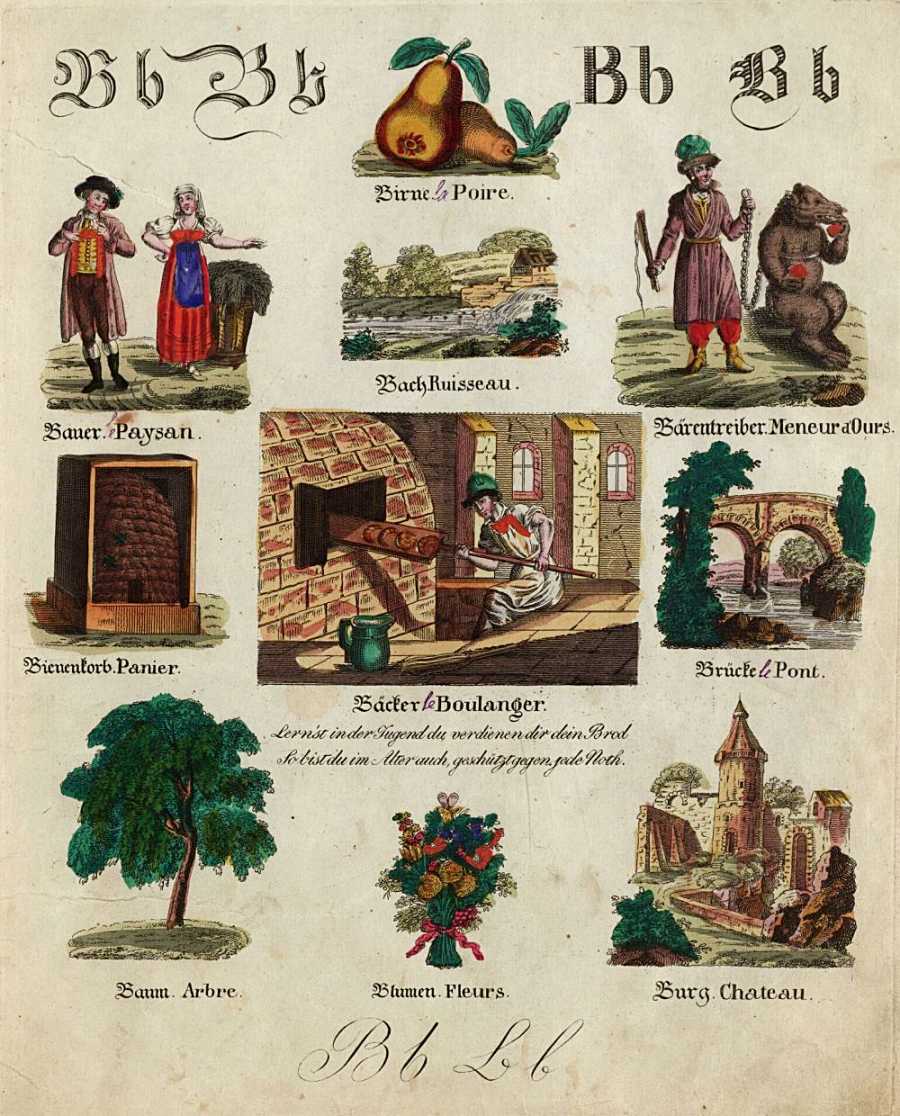

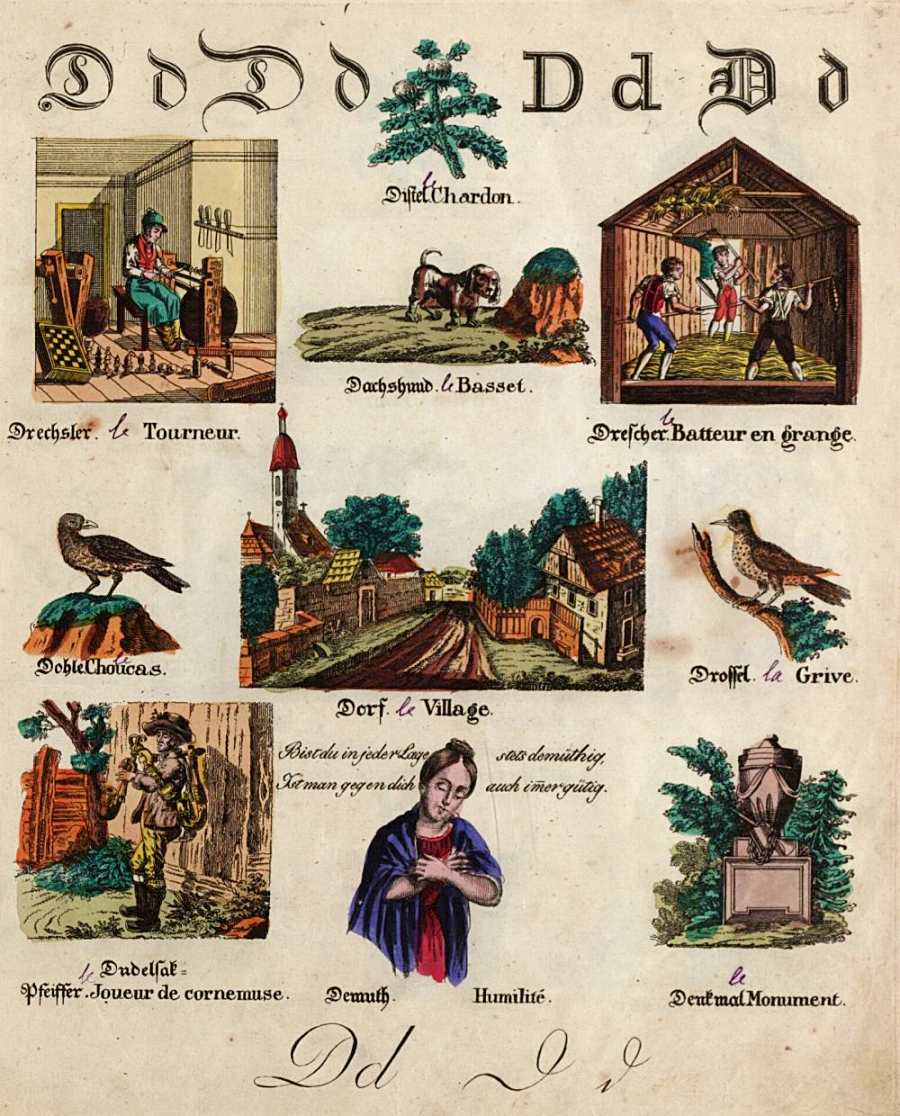

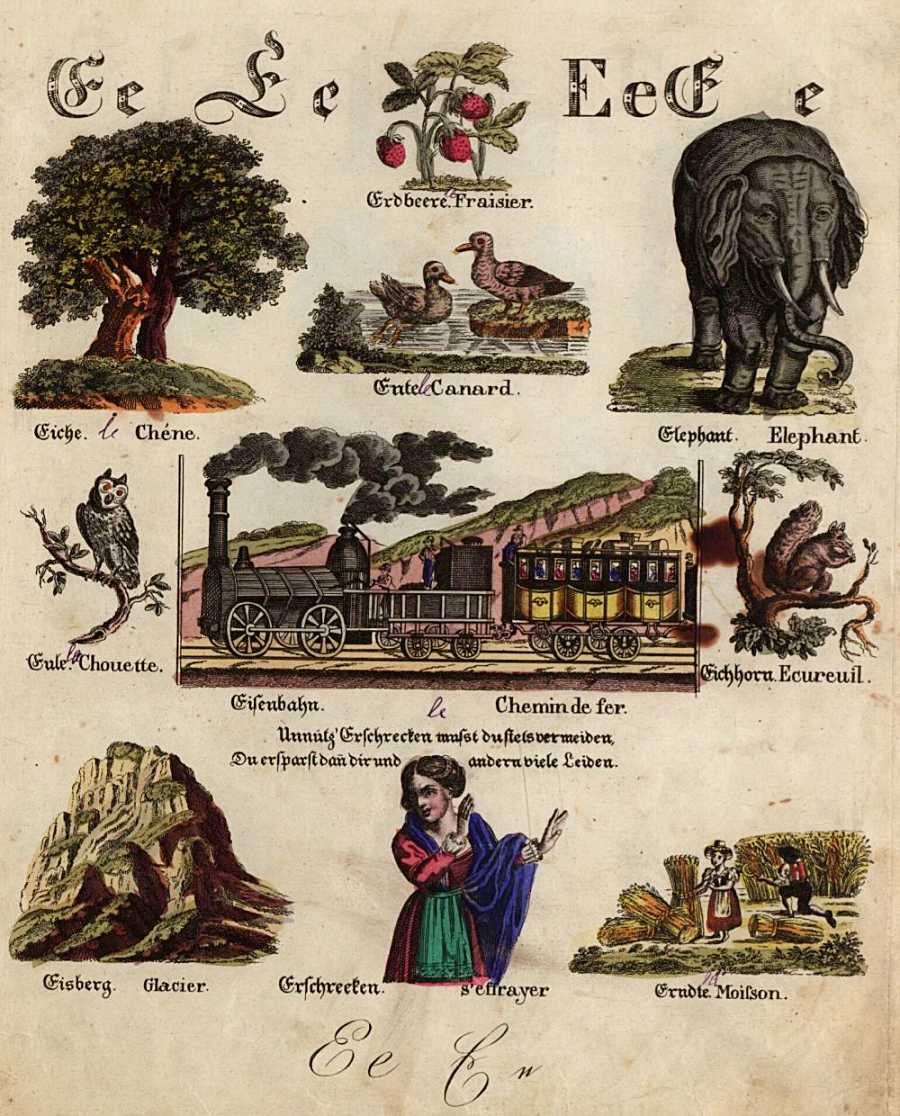

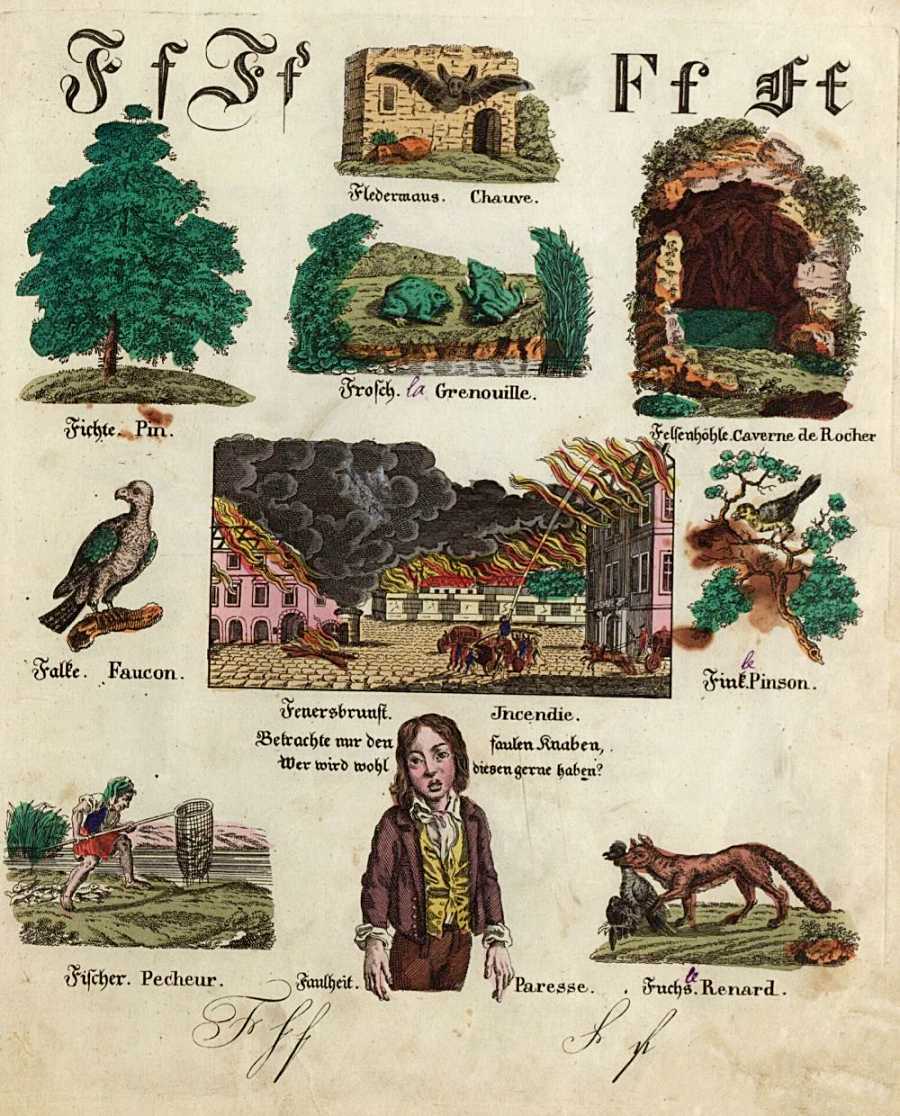

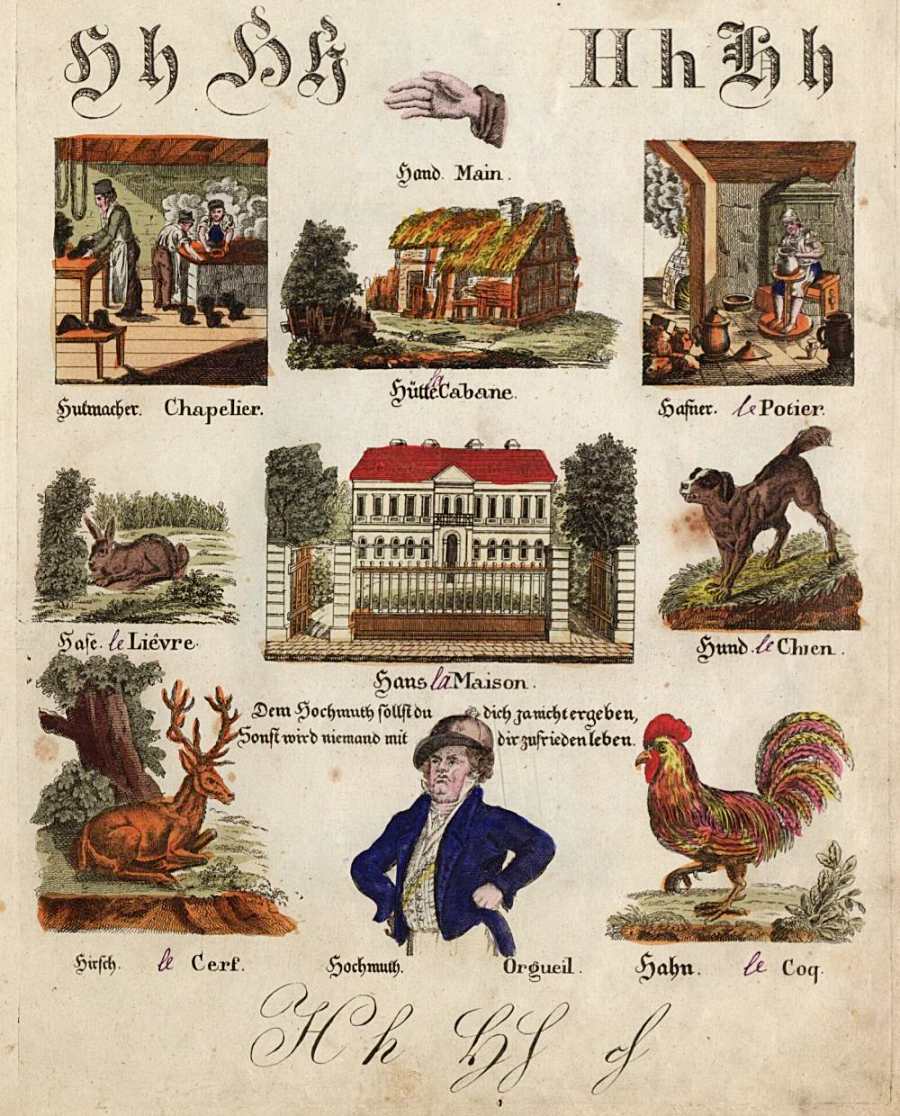

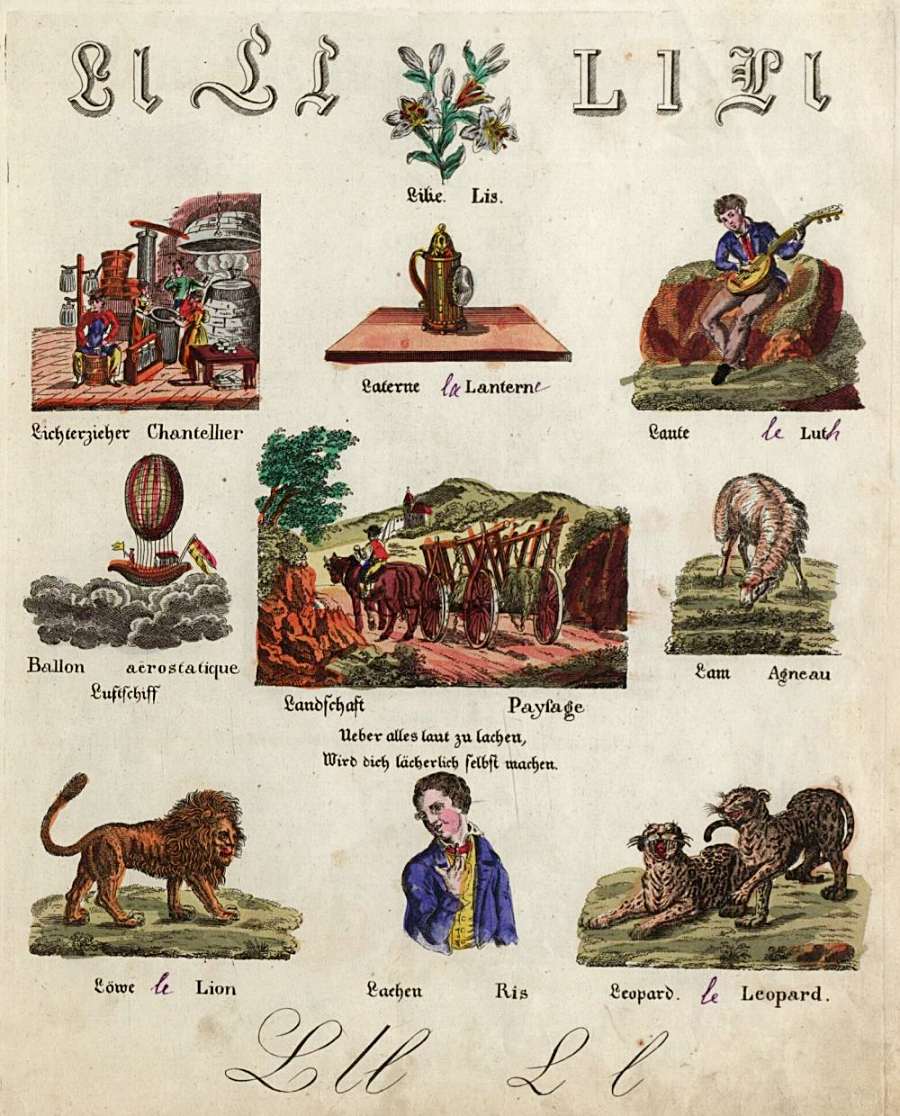

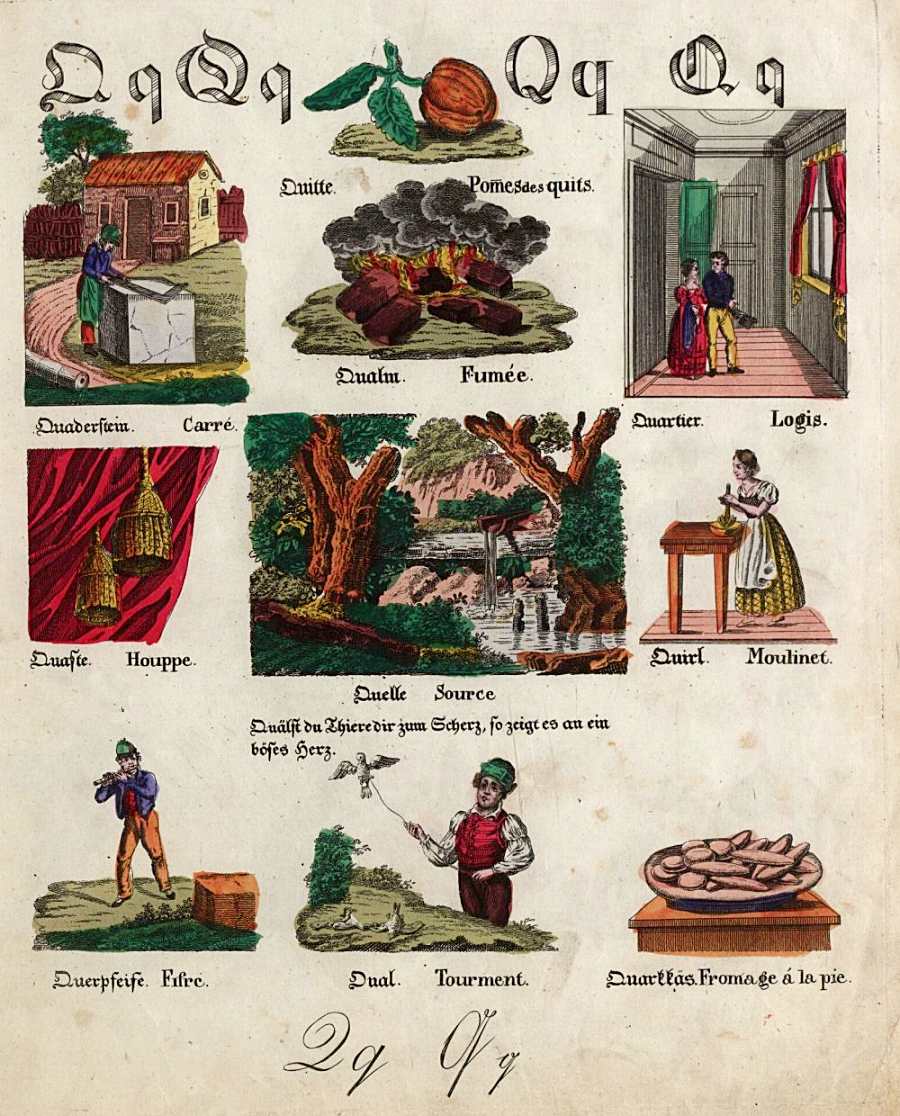

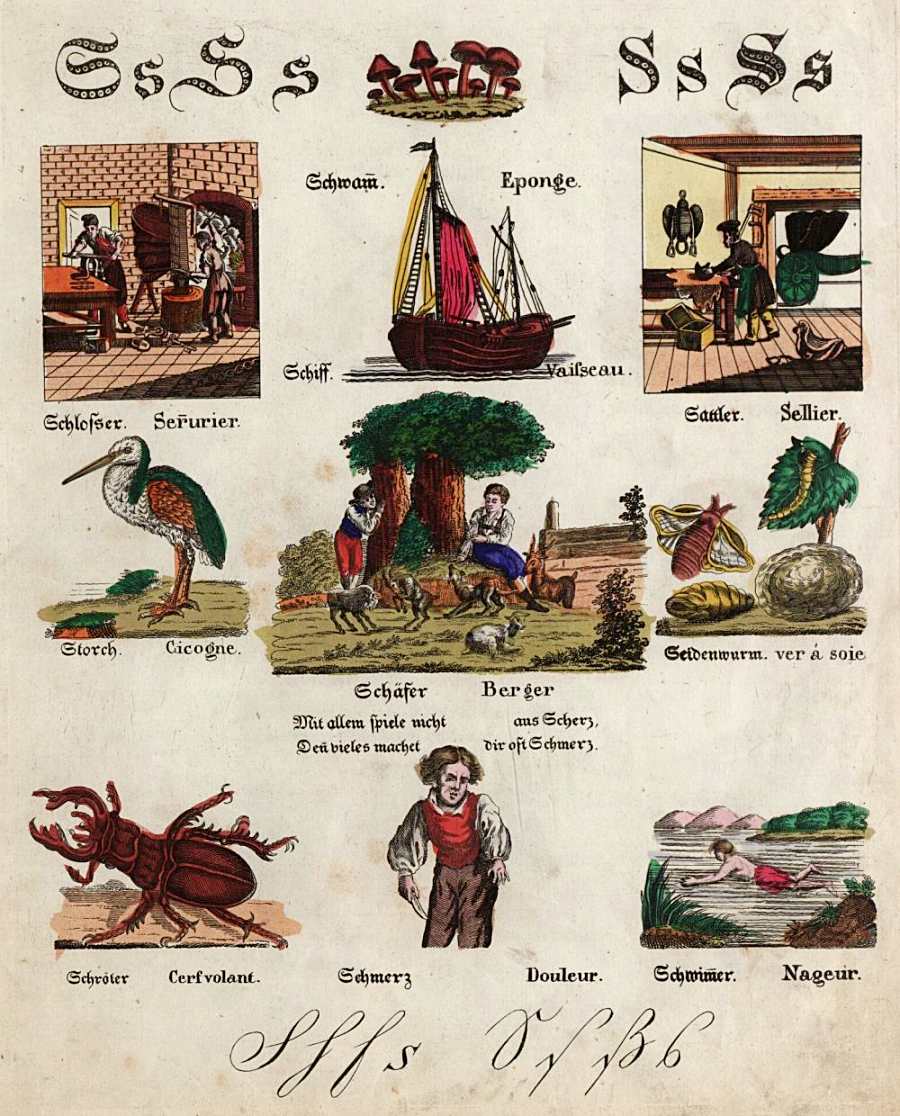

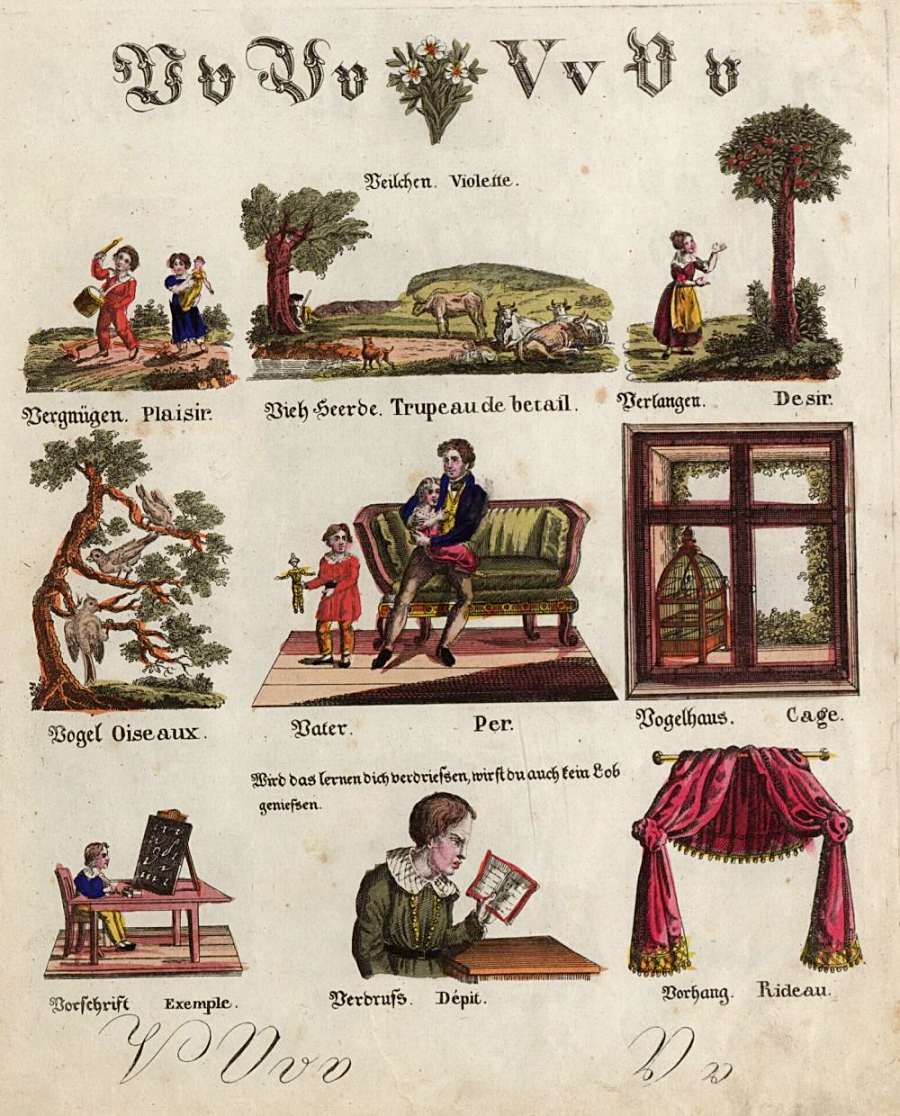

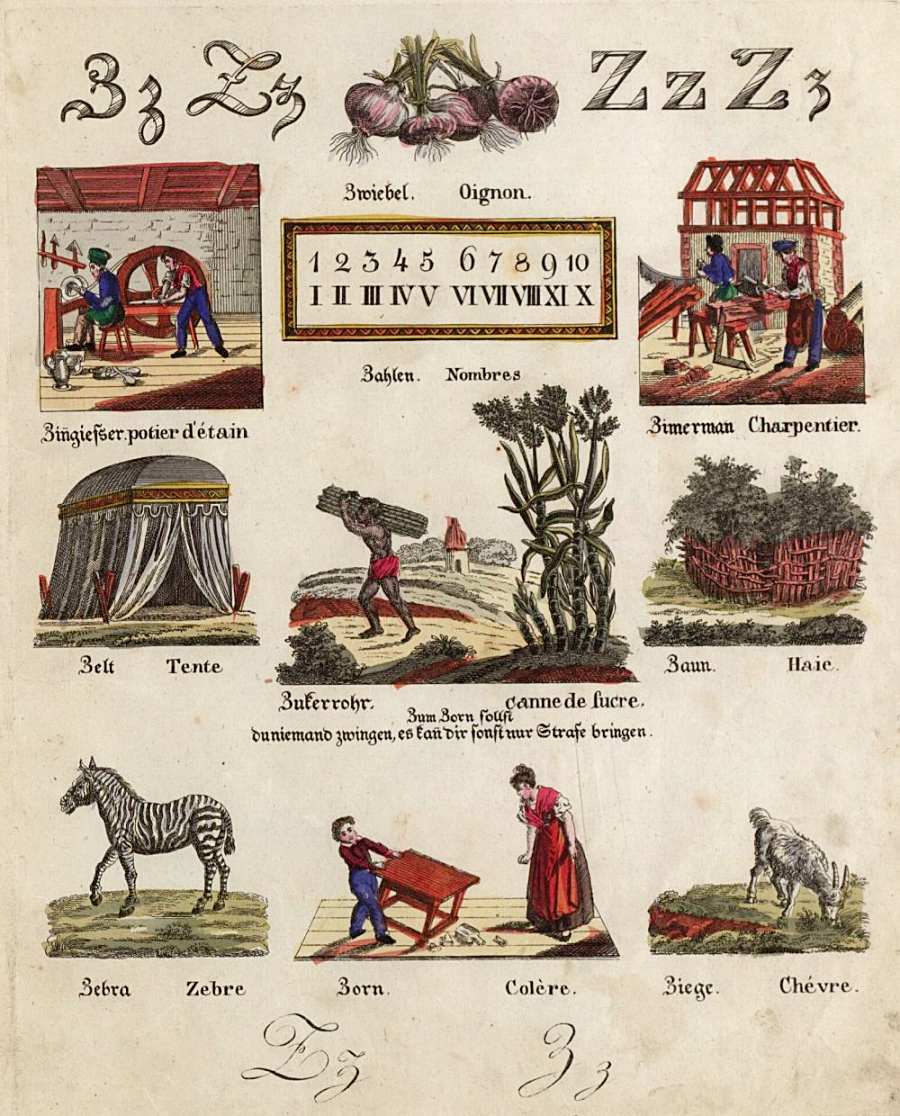

Unter den vielen illustrierten Fibeln, die seit dem 18. Jahrhundert erschienen sind, finden sich hin und wieder auch mehrsprachige Exemplare. Meist sind es zwei Sprachen, in denen die Begriffe wiedergegeben sind. Eine häufige Kombination dabei war Deutsch und Französisch – so auch in dem 1841 in Wien publizierten und von Carl Seipp illustrierten „Bilder ABC Buch. Zur Belehrung und zum Vergnügen für die Jugend“.

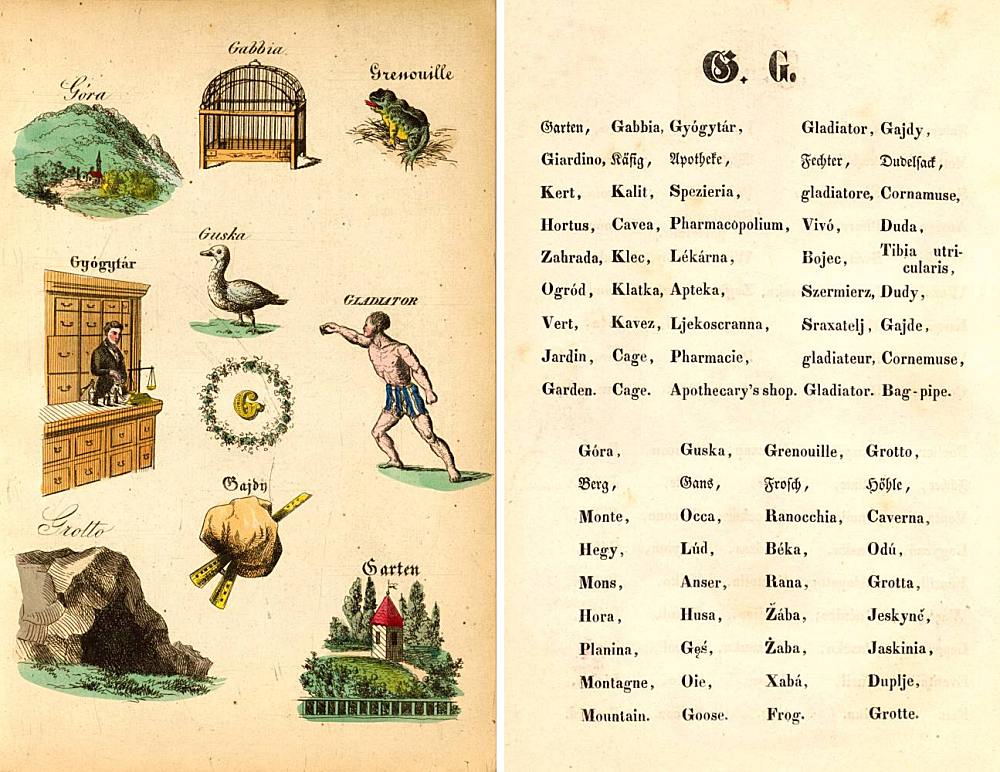

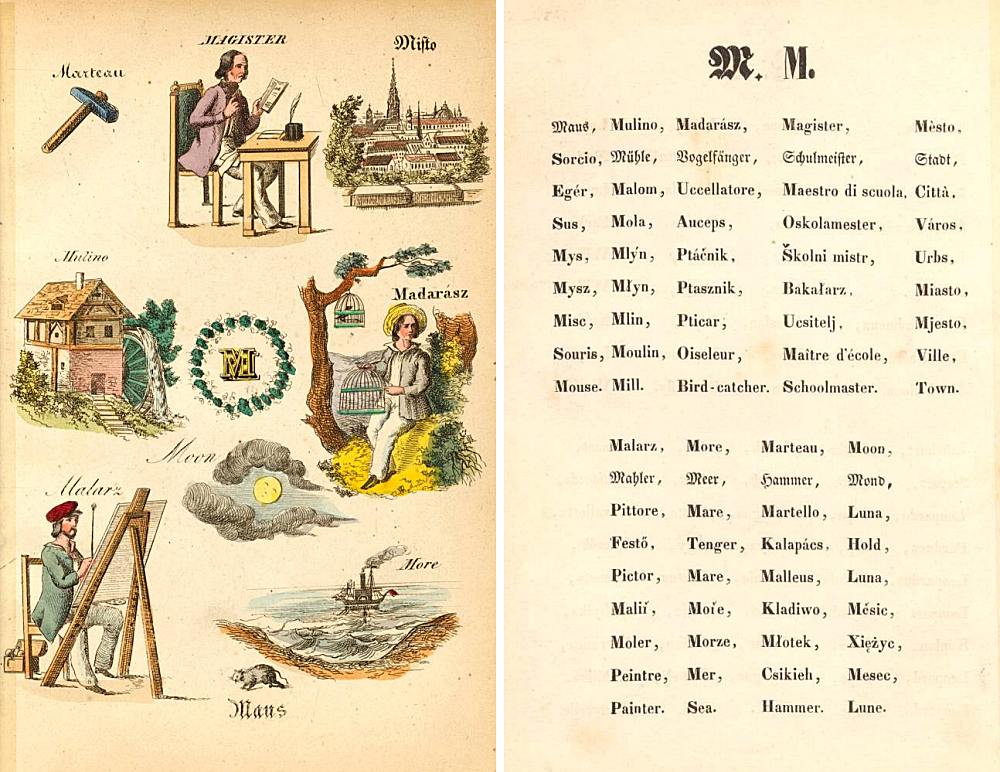

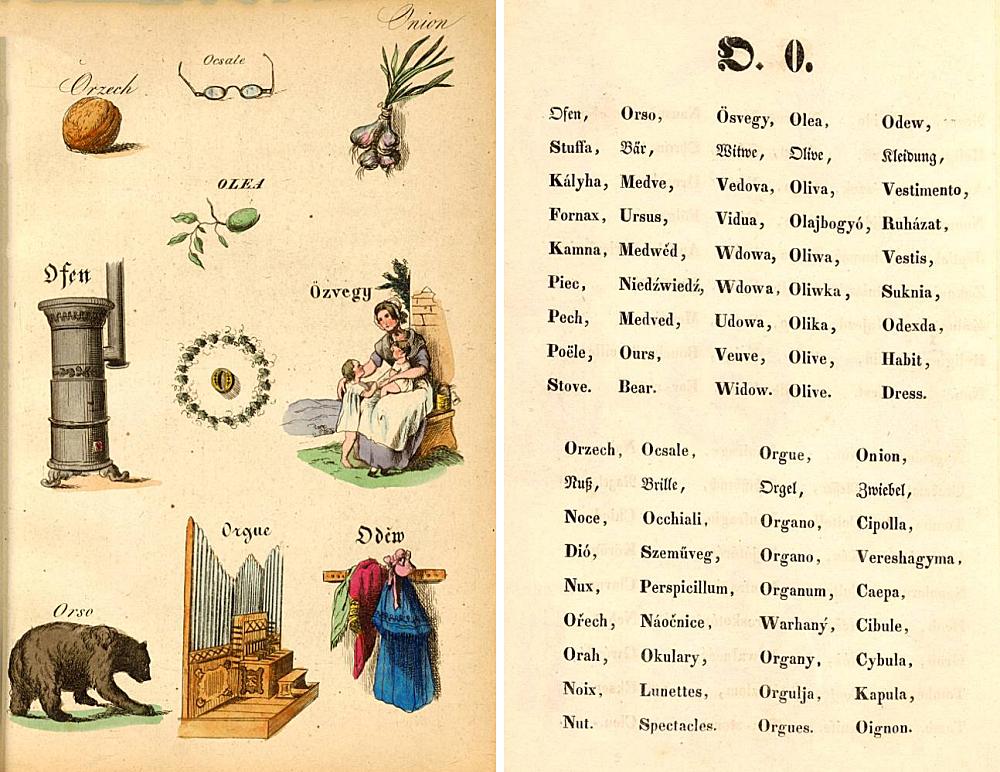

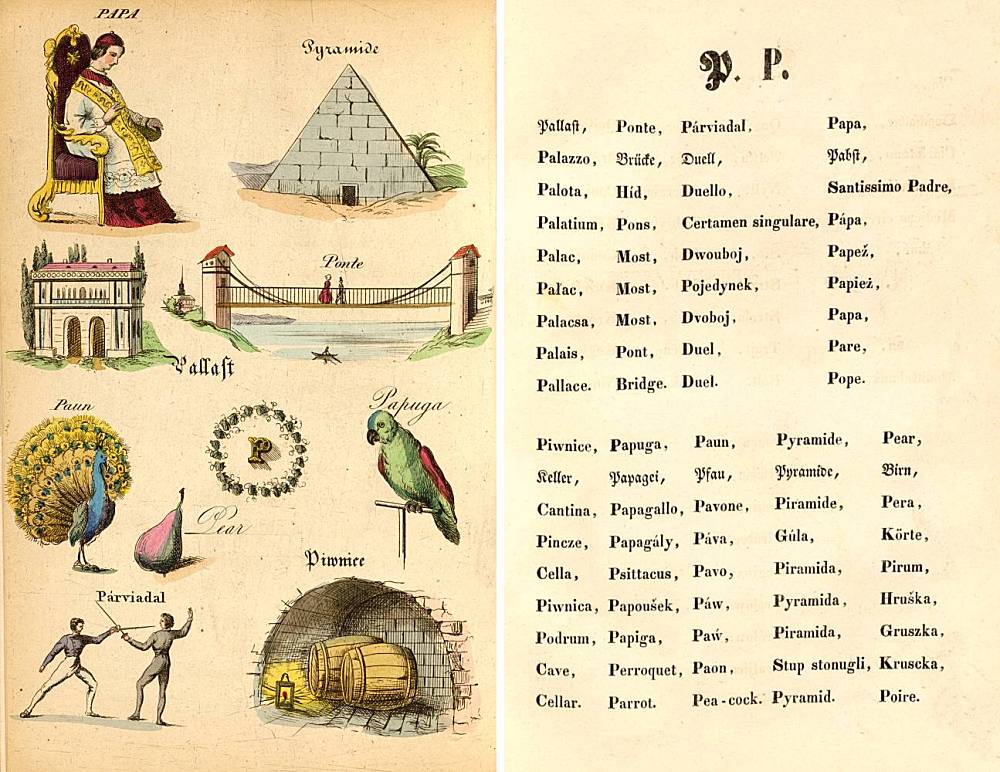

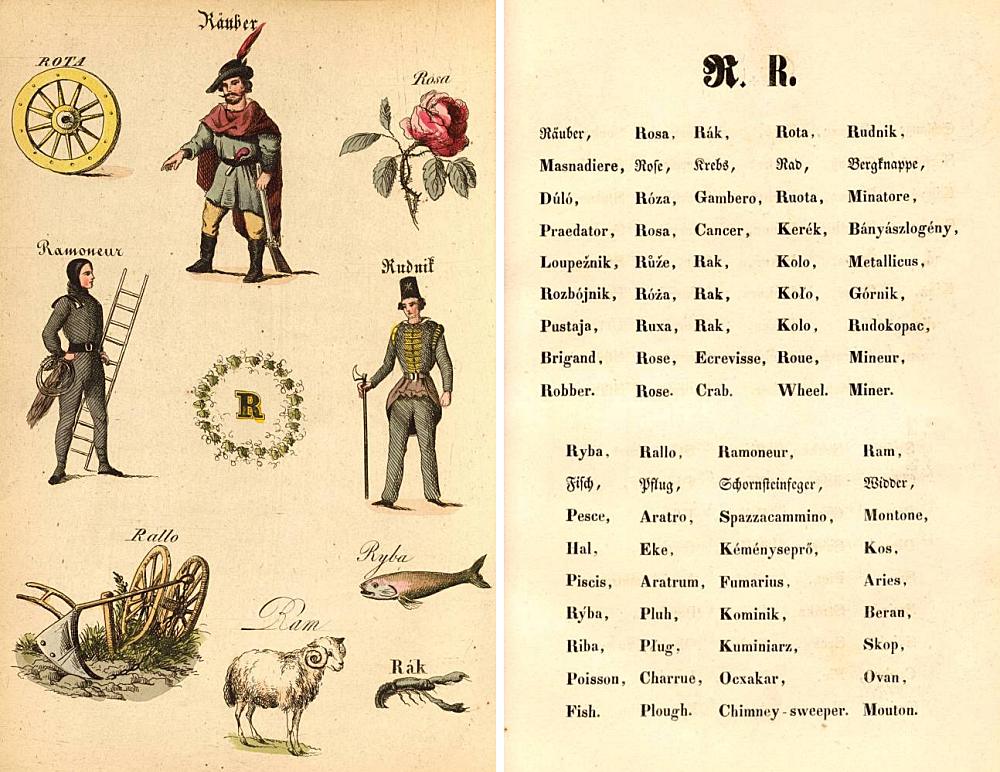

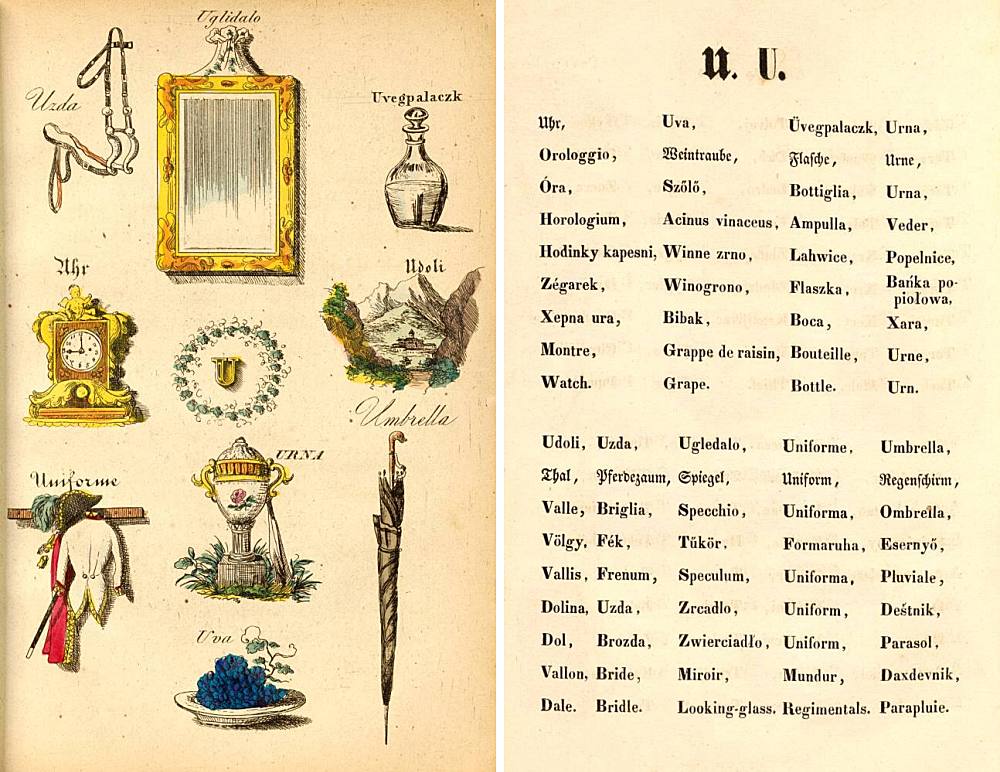

Ein besonderes Exemplar in dieser Kategorie der mehrsprachigen Bücher ist die 1848 in Wien publizierte, von Johann Baptist Hofstetter verfasste „Österreichische National-Bilderfibel“. Sie enthält bebilderte ABC-Seiten in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Latein, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch – und zwar für jede der neun Sprache jeweils eine Abbildung. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich dann zu jedem Begriff die Übersetzungen in die anderen Sprachen.

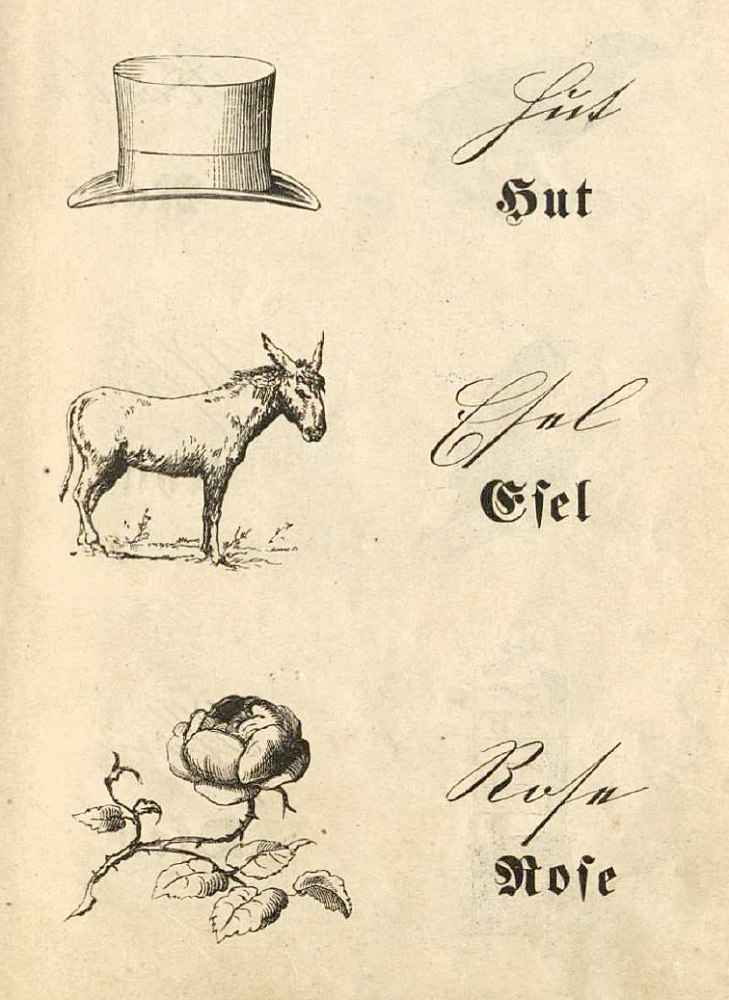

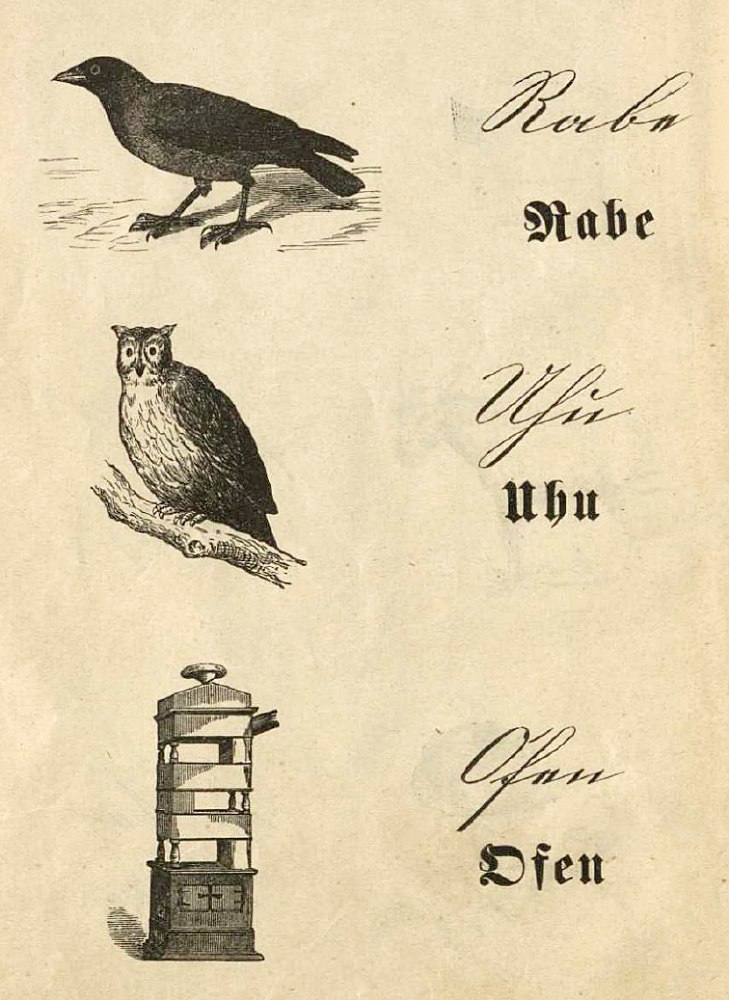

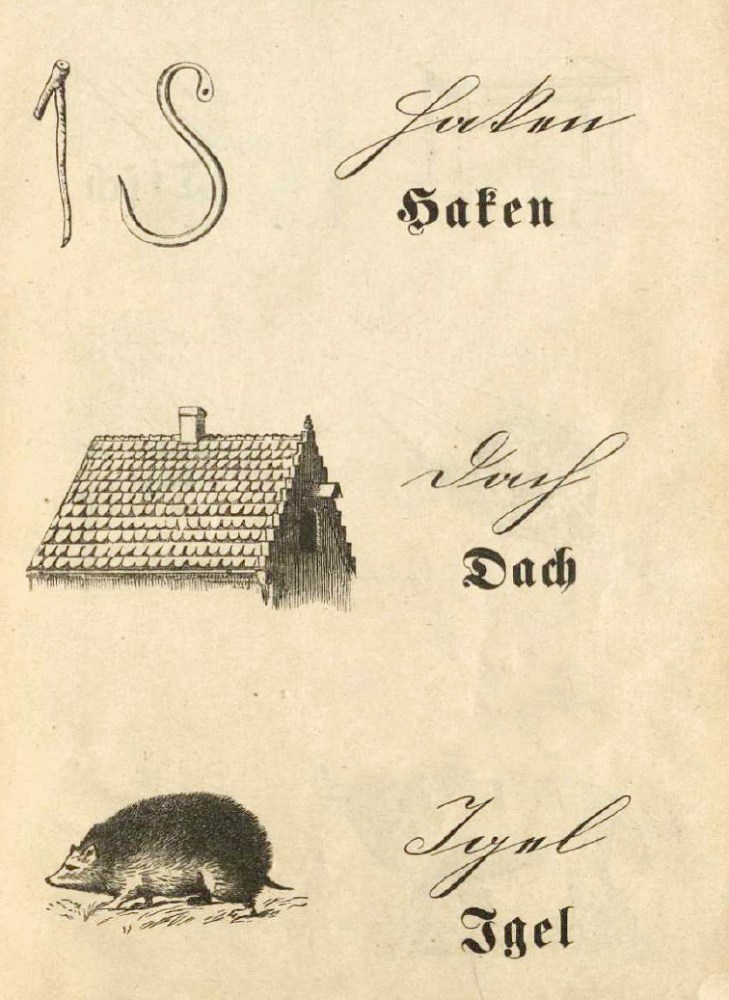

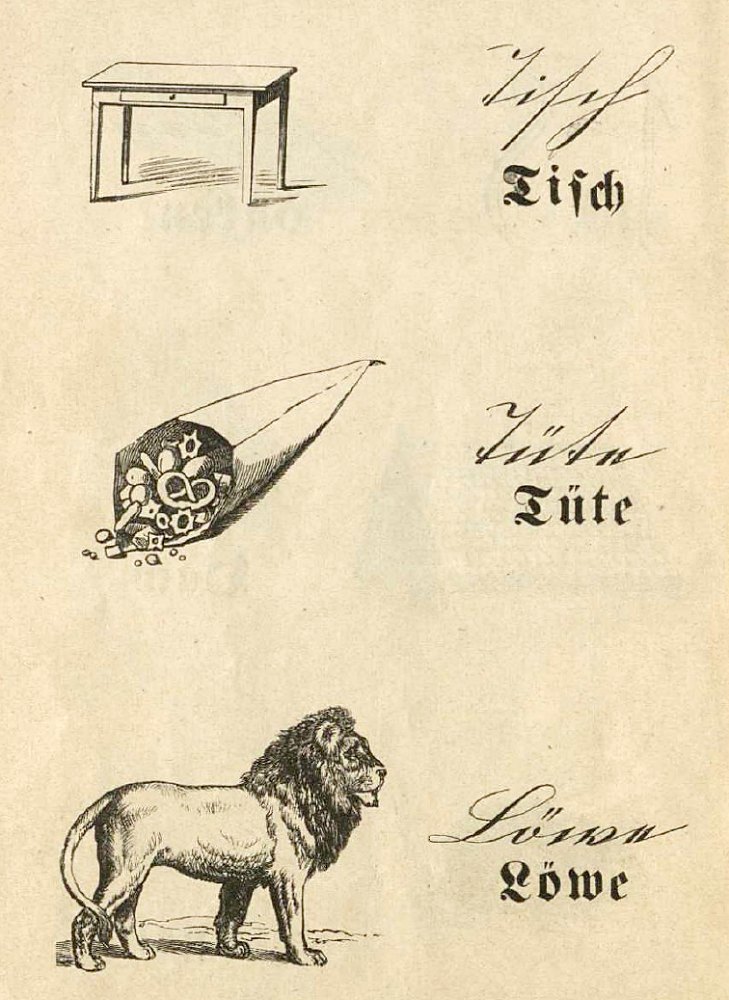

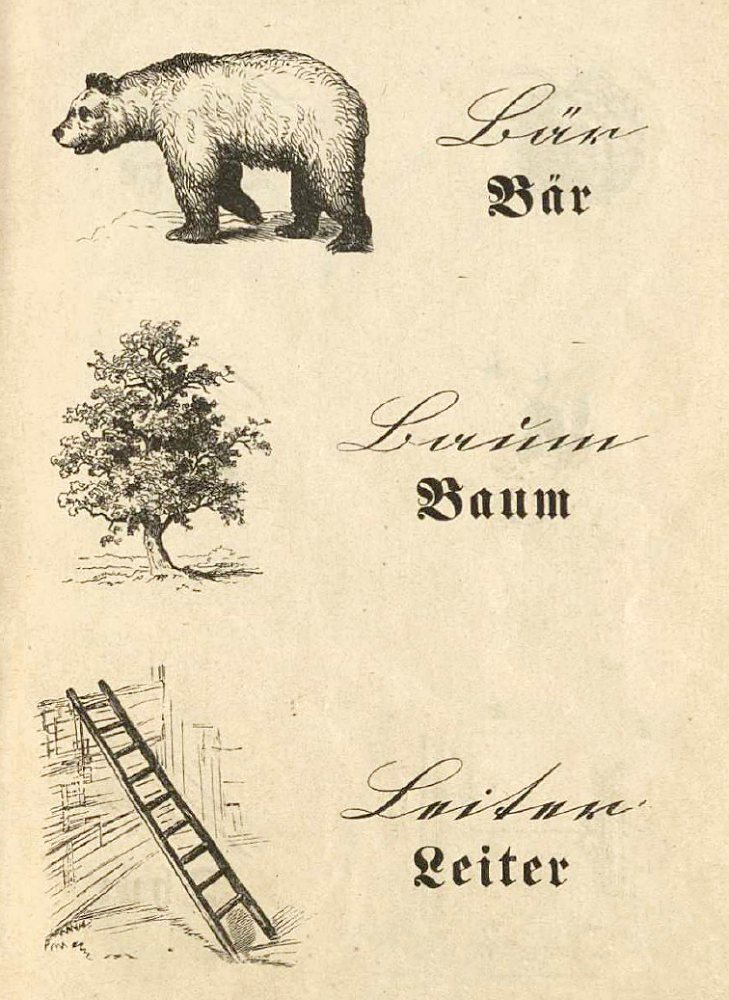

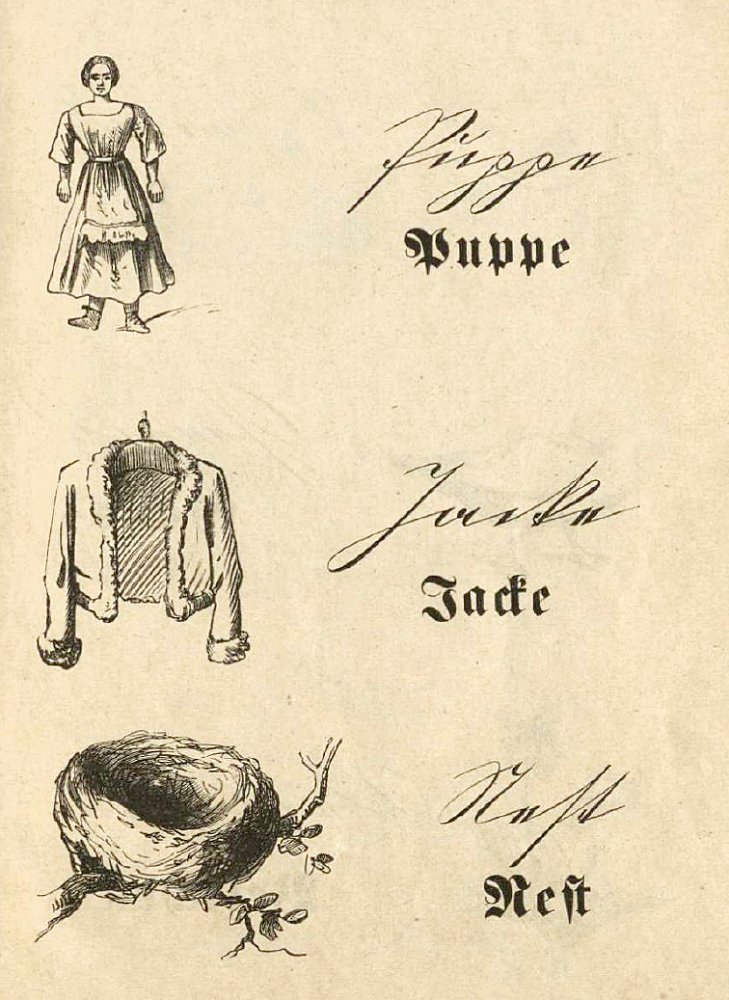

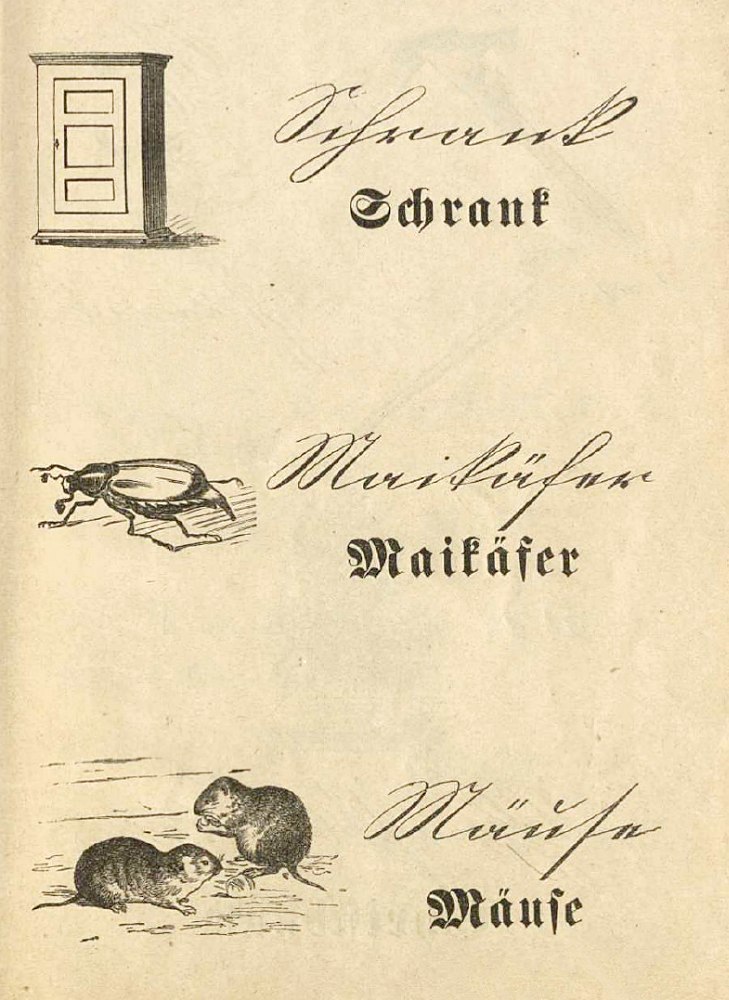

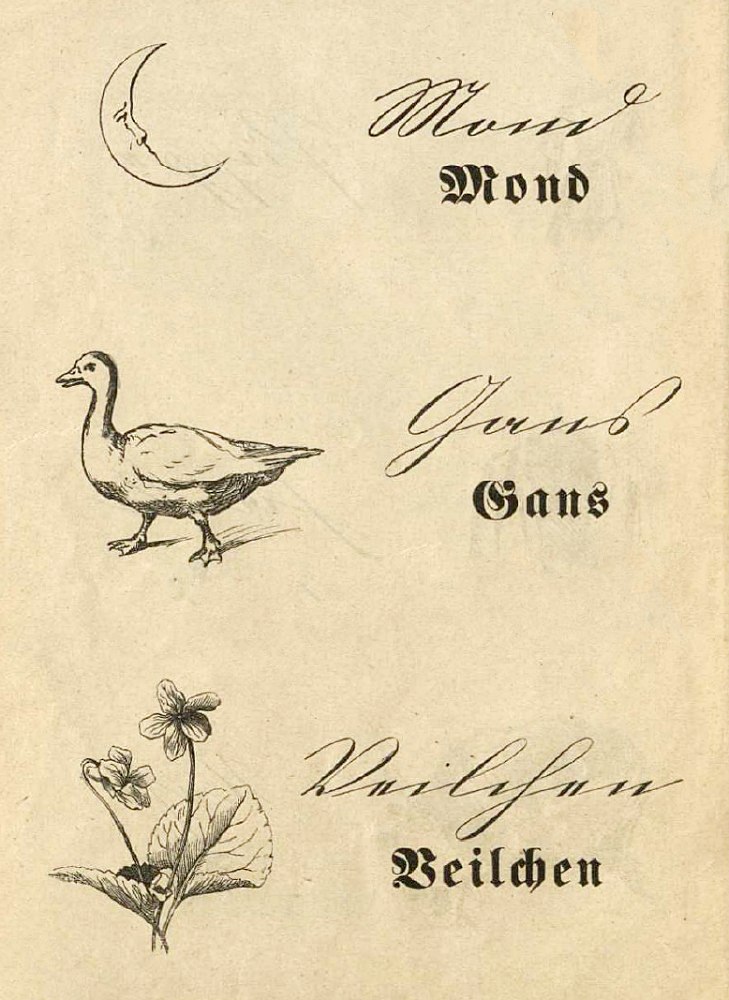

Bis heute gehören Fibeln zu den Standardpublikationen im Kinderbuchbereich. Natürlich hat sich die grafische Gestaltung immer wieder, entsprechend den jeweils aktuellen ästhetischen Vorlieben, verändert und nicht alle Bücher waren farbig illustriert. Vor allem jene Werke, die als Schulbücher dienten, waren – aus Kostengründen – bis ins 20. Jahrhundert meist nur mit einfarbigen Bildern ausgestattet. So auch das von Adolf Klauwell und Emanuel Martin um 1890 erstellte „Erste Lesebuch“ aus dem Leipziger Verlag Brandstetter. Die folgenden Abbildungen stammen aus der 1897 publizierten 6. Auflage.

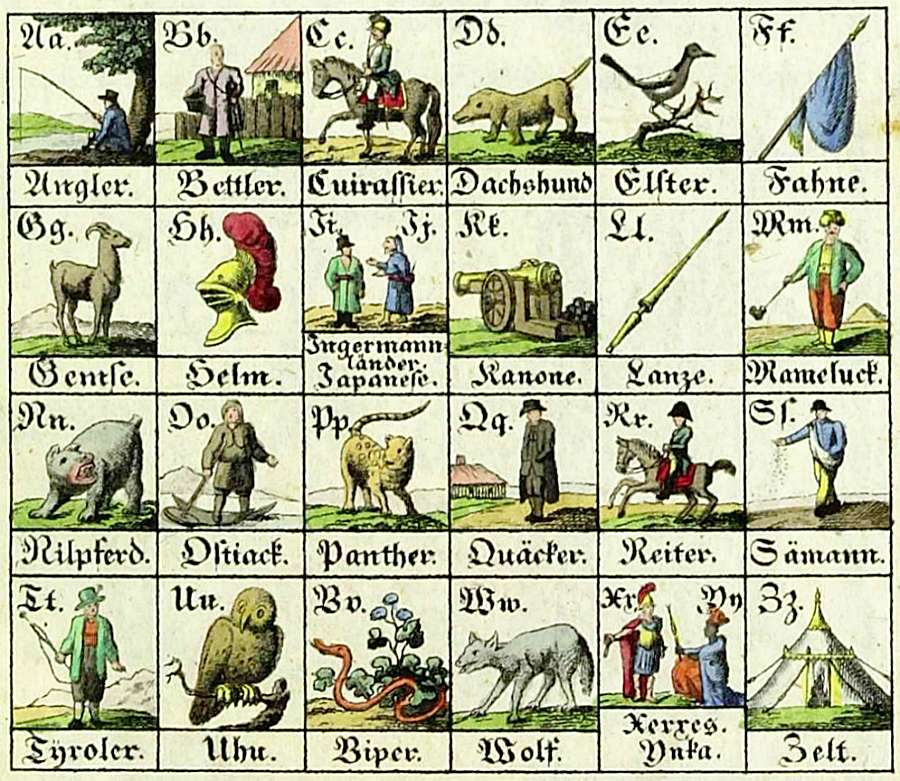

Bär oder Blume für B, Ente oder Elefant für E, Hund oder Hase für H, Storch oder Schiff für S: Das sind einige jener zahlreichen Standardkombinationen, die in ABC-Büchern immer wieder zu sehen sind.

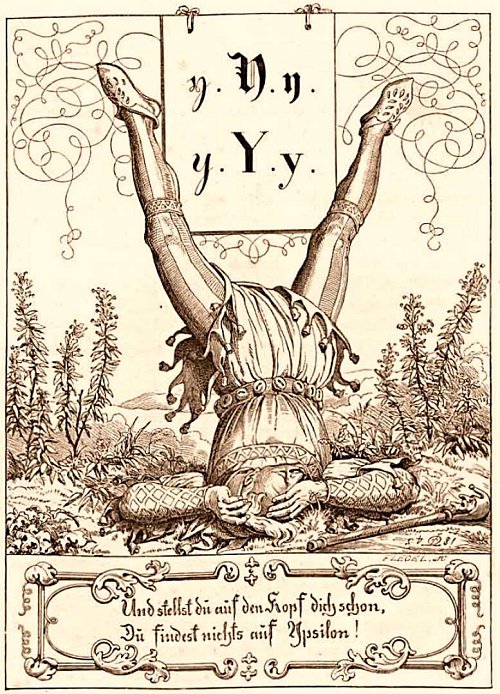

Doch es gibt auch Schriftzeichen, bei denen es nicht so einfach ist, passende Begriffe zu finden – so etwa das Y. In dem 1845 in Leipzig erschienenen „ABC-Buch für kleine und große Kinder“ behalfen sich Buchautor Robert Reinick und Grafiker Theobald von Oer mit einer Zeichnung zum Reim: „Und stellst du auf den Kopf dich schon, / Du findest nichts auf Ypsilon!“.

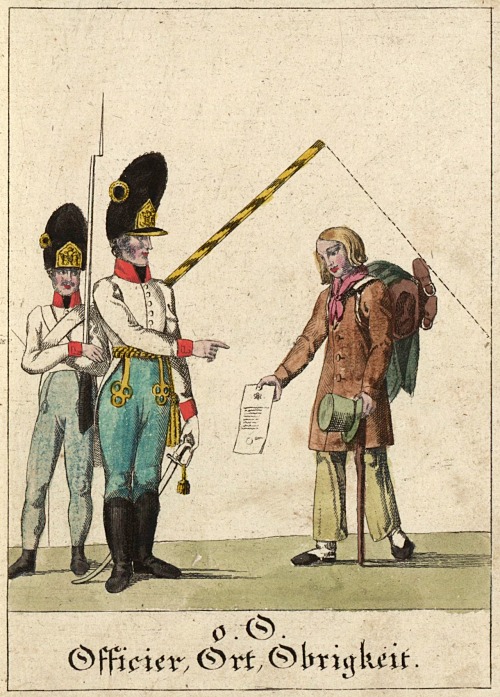

Alte Fibeln sind oft auch interessante historische Dokumente, die in anschaulicher Weise Aufschluss geben über soziale und politische Verhältnisse jener Zeit, in der sie entstanden sind. So etwa wenn im „Neuen ABC-Buch mit 24 sinnvollen und lehrreichen Bildern für gute Kinder“, erschienen 1820 in Wien, beim Buchstaben O die Obrigkeit von zwei Offizieren repräsentiert wird, die offenbar für den Zugang zu einem Ort ein Dokument, einen Passierschein, verlangen.

Alte ABC-Bücher liefern ein buntes Bild vom Leben in jener Zeit, in der sie entstanden sind. So etwa, wenn es um jene Angehörigen verschiedenster Berufsgruppen geht, die als so typisch angesehen wurden, dass man sie als beispielhaft in die Fibeln aufnahm.

Die Bilder: Bauersleute, Grasmädchen, Fasszieher, Fiaker, Laufer, Wachter und Tambour stammen aus dem „Neuesten ABC Buch in bildlichen Darstellungen für die Jugend zum Nutzen und Vergnügen“ (Wien 1825); und jene mit: Hutmacher, Milchfrau, Schneider und Zettelträger aus dem „Neuen A, B, C-Buch zum Nutzen und Vergnügen für gute Kinder“ (Wien 1830).

3.9.2025