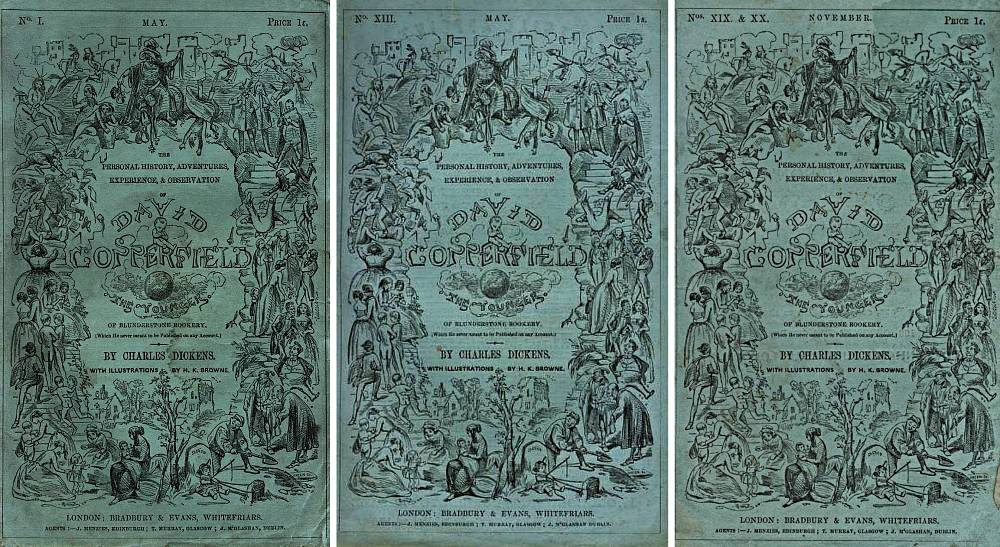

Einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur ist wieder einmal ins Deutsche übersetzt worden: „David Copperfield“ von Charles Dickens. Melanie Walz, mit einschlägigen Preisen ausgezeichnet, verfertigte diese zwanzigste Übersetzung. Die erste kam nahezu zeitgleich mit dem 1849/1850 veröffentlichten englischen Original heraus. So prominent war Dickens damals schon, dass seine Bücher sofort auch übersetzt wurden.

Apropos Übersetzung: man kann sich ja Gedanken darüber machen, dass das englischsprachige Publikum das Werk immer noch in der Originaldiktion liest – so wie Dickens es verfasst hat –, während wir hier natürlich mit derselben Geschichte, aber doch in einer ganz anderen, heutigen Sprache konfrontiert sind.

Dickens publizierte den Roman – wie die meisten seiner Bücher – als monatliche Fortsetzungsgeschichte. Das war im 19. Jahrhundert vielfach üblich, auch Herman Melville, dessen „Moby Dick“ nahezu zeitgleich mit „David Copperfield“ erschien, arbeitete so.

Zum Inhalt: Ein Ich-Erzähler, eben David Copperfield, erinnert sich an sein Leben. Und dieses Leben ähnelt in zahlreichen Belangen dem des Autors. Dickens hat viel von dem, was er selbst erlebt hat, wie seine bedrückende Jugend und seinen mühsamen Aufstieg, in die Geschichte hineingepackt, lässt David Copperfield dann auch zu einem bekannten und berühmten Autor werden und schreibt gerne darüber, wie gut der Leserschaft Copperfields Bücher gefallen. Subtil macht er also Werbung in eigener Sache.

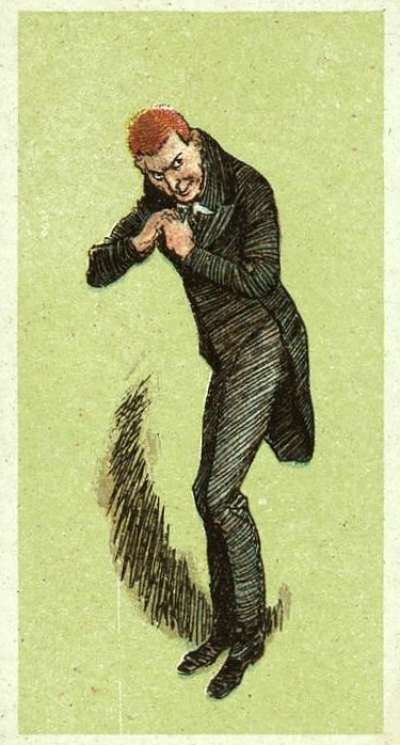

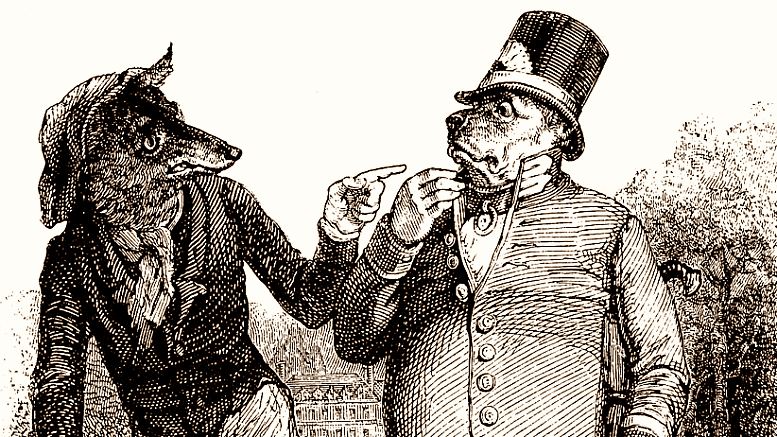

In den 1850er Jahren erschien eine 40-teilige Serie von Zigarettenkarten (die damals sehr beliebte Sammelstücke waren) mit den bekanntesten Figuren aus Dickens‘ Romanen. Neben David Copperfield ist hier auch sein intriganter Gegenspieler Uriah Heep vertreten (George Arents Collection, The New York Public Library)

Dickens hat für dieses Buch eine Fülle von genau gezeichneten Personen geschaffen, angefangen mit solchen, in die man sich sofort verliebt, über jene, die man erst im Laufe der Handlung richtig kennenlernt, Schwächlinge und Chaoten bis hin zu wirklich bösem Abschaum. Er lässt die Menschen auftreten, wieder verschwinden, vergisst sie aber nie. Auf einmal, völlig unerwartet, erscheinen sie wieder auf der Bildfläche, um die Handlung vorwärts zu treiben. Diese Handlung mäandert oft, verbreitet sich in vielen kleinen Nebenhandlungen, aber der Erzähler hält – bei aller ausufernden Fantasie, der er gerne nachgibt – die Fäden beisammen. Es ist ihm, der sich aus den untersten Schichten der Gesellschaft hinauf gearbeitet hat, das Soziale ein besonderes Anliegen, und man kann auch kapitalismuskritische und satirische Töne heraushören, was die damalige englische Gesellschaft betrifft.

Neben der Zeichnung der Personen fällt besonders Dickensʼ Fähigkeit auf, sich im Ambiente zu ergehen, seien das nun kleine, enge, gemütliche Kammern, Herrschaftshäuser, die Straßen von London in der Mitte des 19. Jahrhunderts, kalte Winternächte oder Stürme am Meer. Man ist sofort mitten im Geschehen. Wie man ja auch, wenn man das Buch für eine Weile weglegt, den Kopf nicht frei bekommt von den Schicksalen, die einem da begegnet sind. Das scheint mir die Kraft von echter, guter Literatur zu sein. Der Erzähler mutet seinen Heldinnen und Helden vieles zu, sie erleben viel Leid, das er bis an die Grenze des sentimental Erträglichen an einen heranbringt, er lässt sie aber auch Freude und Glück empfinden. Und bevor dieses gar zu sehr überschäumt, hat er immer leise Ironie bereit.

„David Copperfield“ war ein Lieblingsbuch von Sigmund Freud, wie man im ausführlichen Nachwort erfährt. Auf die Frage, die Dickens am Beginn des Buches stellt, ob David Copperfield der Held dieses Buches sei oder ein anderer, meint Freud, es sei „derjenige, zu dem David heranreifen wird durch Selbsterkenntnis.“

Charles Dickens: David Copperfield, übersetzt von Melanie Walz, Rowohlt Verlag, Hamburg 2024.

Die Illustrationen zu diesem Beitrag sind eine thematische Ergänzung und nicht Bestandteil des besprochenen Bandes. Bildrecherche: B. Denscher

12.9.2025