„Mechitharisten – Congregations – Buch- u. Kunstdruckerei“ verkündet, in goldenen Lettern auf schwarzem Grund, ein Schild an einem Gebäude in einer schmalen Gasse nahe der Wiener Innenstadt. In kleinerer Schrift ist auf dem Schild auch vermerkt: „Gegründet 1810“.

Zu ergänzen wäre: „Geschlossen 1998“ – denn damals musste die Druckerei, die ein international renommiertes Zentrum des vielsprachigen Buchdrucks gewesen war, aus wirtschaftlichen Gründen den Betrieb aufgeben. Zu sehen aber gibt es für alle Kulturinteressierten und Bibliophilen im Kloster des Wiener Mechitharistenordens immer noch sehr viel Interessantes. So etwa die umfangreiche Bibliothek, die für ihre uralten Handschriften berühmt ist. Oder das Museum mit seiner beeindruckenden Sammlung an alten orientalischen Teppichen, zahlreichen Gemälden, liturgischen Gegenständen und volkskundlichen Objekten. Sehenswert sind aber auch die Gebäude an sich: der Klosterkomplex, der vom berühmten Wiener Biedermeier-Architekten Joseph Kornhäusel (1782–1860) entworfen wurde, und die Kirche, errichtet im späten 19. Jahrhundert nach Plänen des renommierten Architekten und Stadtplaners Camillo Sitte (1843–1903).

Der Mechitharistenorden besteht seit 1701. Benannt ist er nach seinem Gründer, dem armenischen Mönch Mechithar von Sebaste (1676–1749). Im Mittelpunkt der Ordenstätigkeit standen von Beginn an wissenschaftliche Forschung und publizistische Aktivitäten mit dem Schwerpunkt auf armenischer Literatur und Kulturgeschichte. Ihren Sitz hatte die anfangs sehr kleine Kongregation zunächst kurze Zeit in Konstantinopel und ab 1703 in Methone auf dem Peloponnes, der damals unter venezianischer Herrschaft stand. Als 1714 ein Krieg zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich ausbrach, bei dem das Kloster der Mechitharisten zerstört wurde, flüchtete Mechithar mit elf Patres nach Venedig.

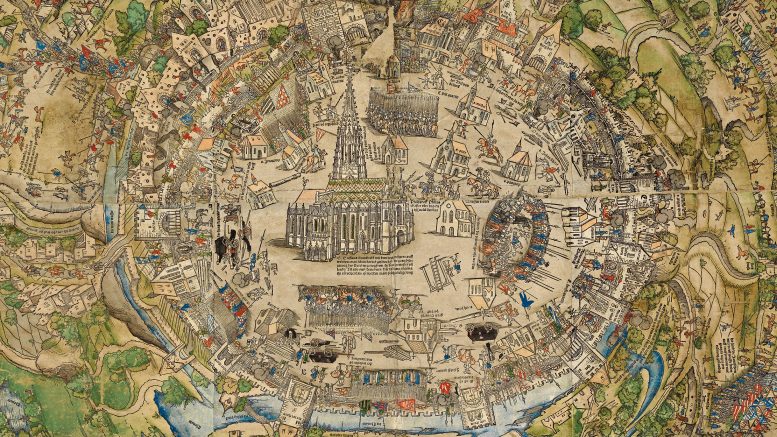

Einen neuen – bis heute bestehenden und sehr sehenswerten – Sitz fanden die Mechitharisten in der Lagune von Venedig, wo man ihnen die damals seit langem unbewohnte Insel San Lazzaro überließ. Diese hat ihren Namen vom Lazarusorden, der auf der Insel bis ins 16. Jahrhundert ein Spital für Leprakranke betrieben hatte. Auf San Lazzaro degli Armeni – so der vollständige Name – entstand ein bedeutendes Zentrum armenischer Kultur und Wissenschaft, das auch vom englischen Dichter George Byron ab 1816 wiederholt für Sprachstudien aufgesucht wurde.

Aufgrund von internen Differenzen kam es 1773 zur Spaltung des Mechitharistenordens in zwei Kongregationen (die erst im Jahr 2000 wiedervereinigt wurden). Einige Ordensmitglieder verließen Venedig und siedelten sich in Triest an, das damals zu Österreich gehörte. Auch die Triester Mechitharisten widmeten sich von Anfang an der Pflege der armenischen Kultur – und sie gründeten 1775 in Triest eine Buchdruckerei (14 Jahre später, 1789, wurde dann auch bei den Mechitharisten auf San Lazzaro eine Druckerei eingerichtet).

Als Triest nach den Napoleonischen Kriegen unter französische Herrschaft kam, übersiedelten die Triestiner Mechitharisten 1810 nach Wien. Unterkunft fanden sie in der damaligen Vorstadt Sankt Ulrich (heute 7. Bezirk). Dort bezogen sie das ehemalige Kapuzinerkloster, das rund zwei Jahrzehnte zuvor im Zuge der Reformen Josephs II. aufgehoben worden war und seit damals leer stand. Erhalten geblieben war die rund 8.000 Bände umfassende Bibliothek der Kapuziner, die von den Mechitharisten übernommen wurde und deren Katalog heute zu den Kostbarkeiten des Ordensmuseums gehört. Das alte und schon sehr baufällige Klostergebäude allerdings wurde 1835 bei einem Brand so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden musste. An seiner Stelle entstand der von Joseph Kornhäusel entworfene Neubau.

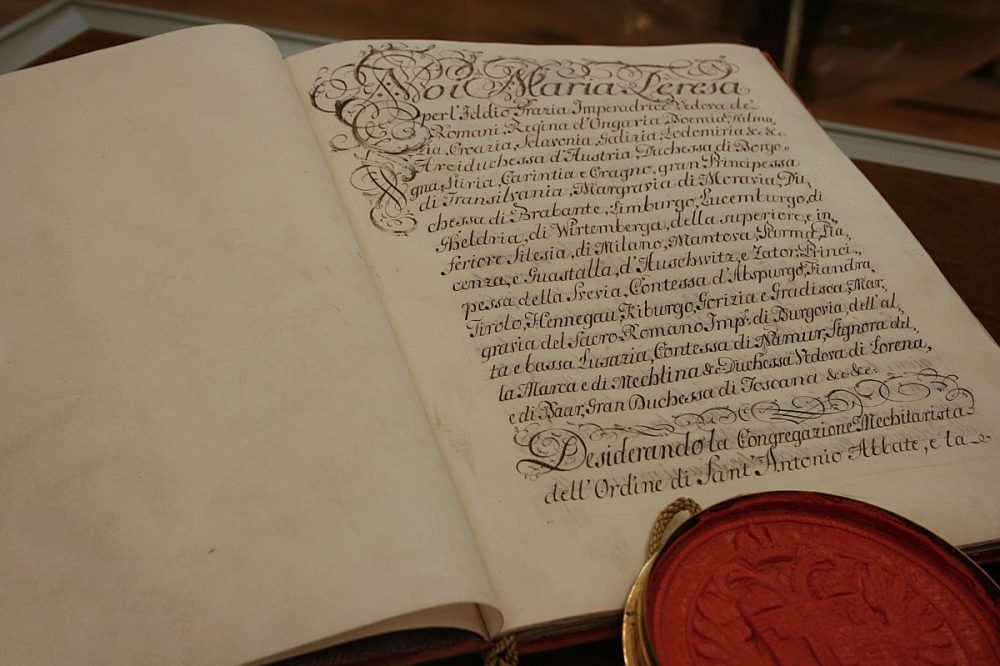

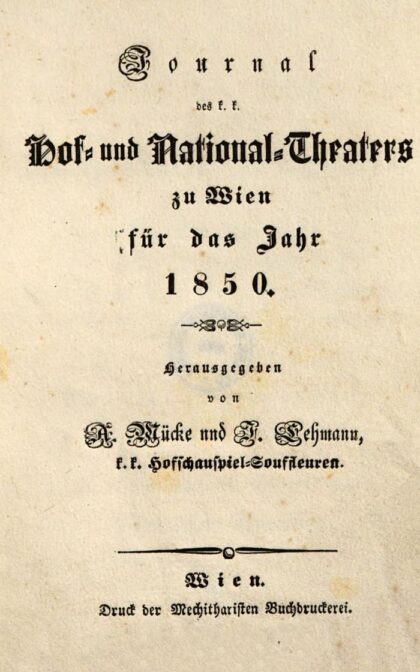

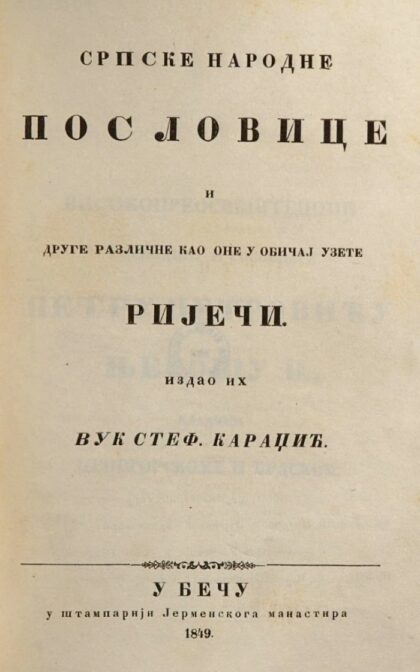

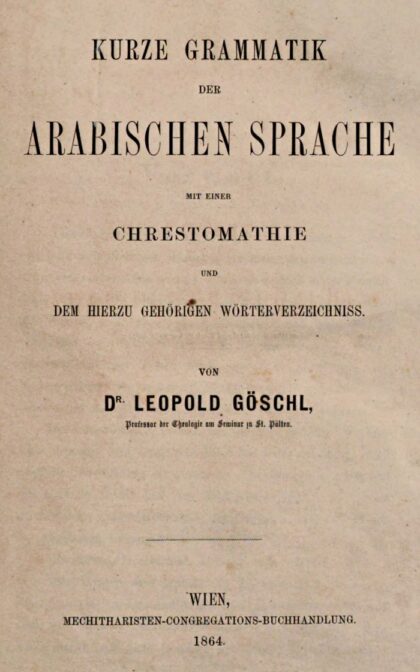

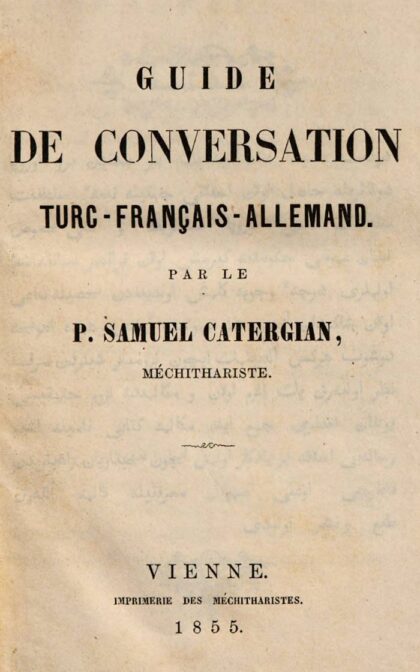

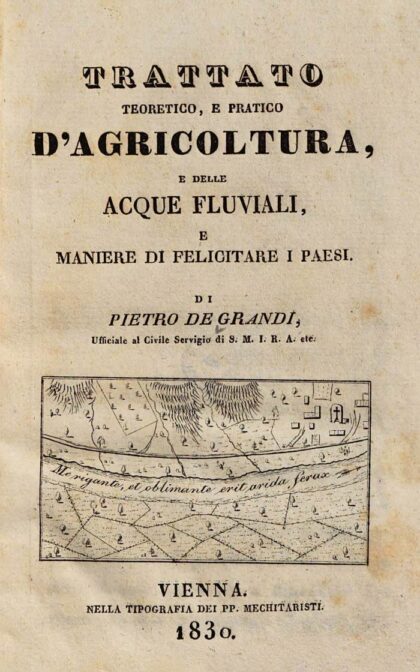

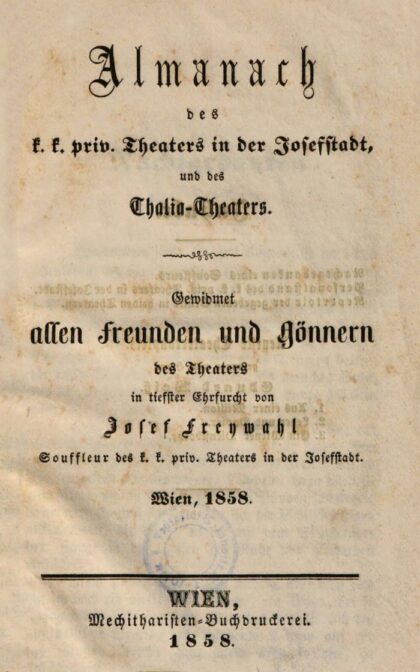

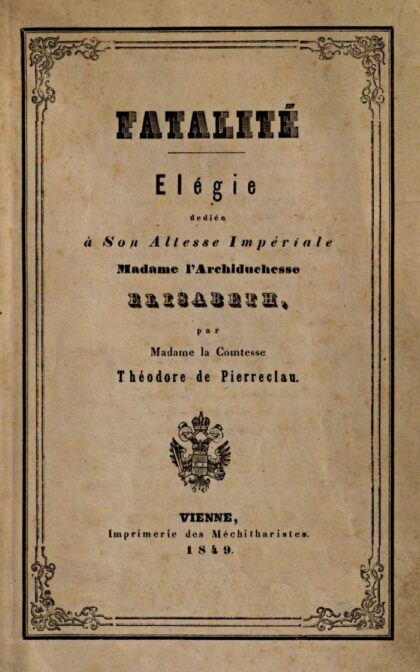

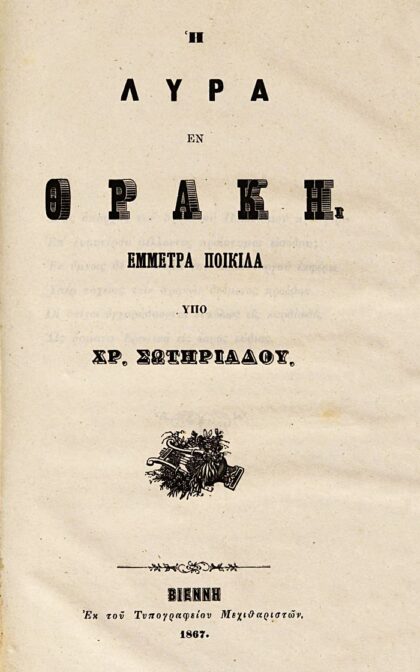

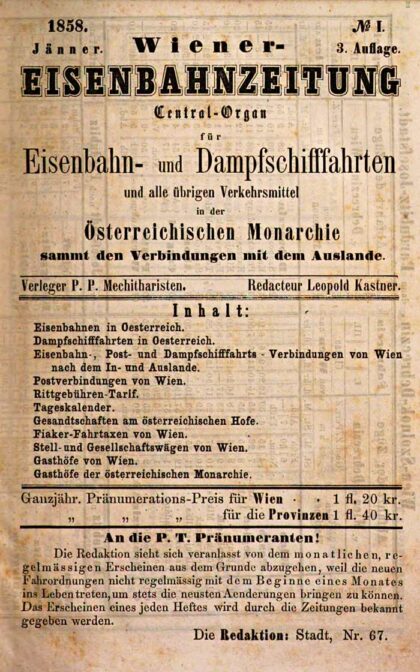

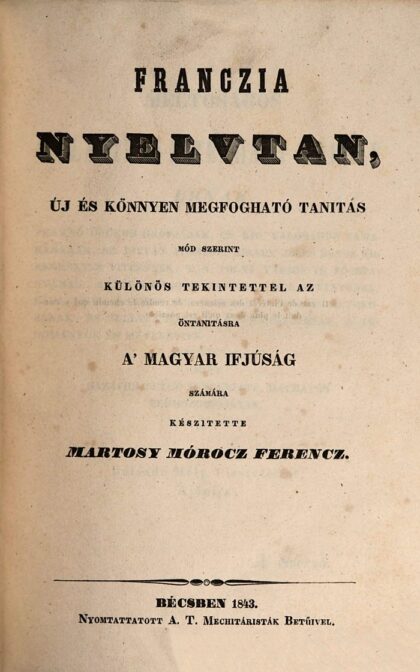

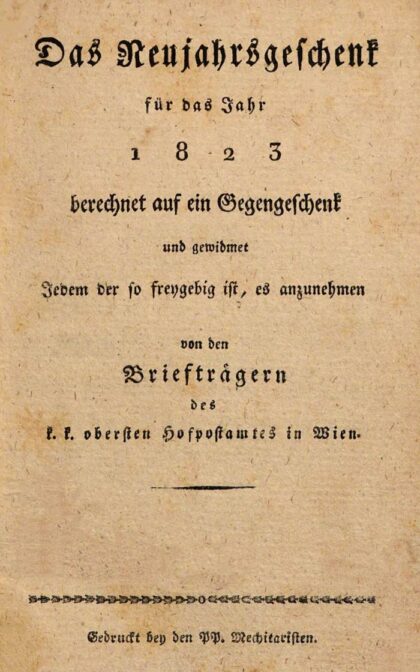

Schon kurz nach ihrer Übersiedlung von Triest nach Wien richteten die Mechitharisten im Kloster eine Buchdruckerei ein. Die Grundausstattung an Maschinen und Lettern hatten sie aus Triest mitgebracht, und bald wurde der Betrieb, der von Beginn an sehr gut ging, erweitert. Der Grund für den Erfolg war, dass die Mechitharisten viele Spezialaufträge übernehmen konnten – denn sie waren wissenschaftlich gebildet und vor allem polyglott. Und so entstanden in den 188 Jahren des Bestehens des Betriebes Druckwerke in insgesamt 41 Sprachen. Die Qualität und Zuverlässigkeit der Druckerei führten dazu, dass die Mechitharisten auch zahlreiche staatliche Aufträge erhielten. Den Anfang machte 1849 ein Druckauftrag für ungarische Geldscheine, es folgten Gesetzestexte und vor allem auch Schulbücher. Und zwar wurden, wie es in einem zeitgenössischen Bericht heißt, „nicht nur die deutschen, sondern hauptsächlich die ruthenischen, cyrillischen und die italienischen (für Lombardei und Venedig) Schulbücher gedruckt“ (Gregoris Kalemikar: Eine Skizze der literarisch-typographischen Thätigkeit der Mechitharisten-Congregation in Wien. Wien 1898). Von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Druckerei wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Herstellung von Zeitschriften – wie etwa des „Journals des k.k. Hof- und National-Theaters zu Wien“, das über Jahrzehnte bei den Mechitharisten gedruckt wurde.

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts konnte die Wiener Mechitharistendruckerei ihren Status als Zentrum des internationalen Buchdruckes halten, wobei der Schwerpunkt auf Druckerzeugnissen in orientalischen Sprachen lag. Außerdem wurden viele Zeitschriften und auch aufwändig gestaltete Werke – wie etwa der Band „300 Jahre Wiener Operntheater“ oder die neunbändige Reihe „Vogelschau Österreich“ – bei den Mechitharisten produziert. Allerdings war der Betrieb, so wie viele andere traditionell arbeitende Unternehmen dieser Art, mehr und mehr von den vehementen Umbrüchen im Druckereigewerbe betroffen und musste 1998 geschlossen werden.