Wenn die Konsulin Buddenbrook zum Damenkränzchen lud, dann durfte der Bischof nicht fehlen. Allerdings ging es dabei nicht um einen Geistlichen – sondern vielmehr um Geistiges. Denn bei jenem „Bischof“, von dem in Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“ mehrfach die Rede ist, handelt es sich um eine Art Glühwein, dessen Hauptbestandteile Rotwein, Pomeranzen und Zucker sind.

Seinen Namen erhielt das Getränk aufgrund seiner Farbe, die an das Violett der Soutane eines katholischen Bischofs erinnert. Somit ist es nicht überraschend, dass der etwas respektlos benamste Trunk lange Zeit vor allem in protestantischen Gebieten sehr beliebt war. In Thomas Manns norddeutschem Lübeck gehörte der „Bischof“ ebenso zu festlichen Mahlzeiten wie in England, wo Charles Dickens in seinem „Christmas Carol“ eine „bowl of smoking bishop“ als typisches Weihnachtsgetränk nennt. Auch in Dänemark war der „biskop“ vor allem im 18. und im 19. Jahrhundert überaus populär. Um ihn entsprechend zu servieren, produzierte die Kopenhagener „Store Kongensgade Fayencefabrik“ dafür spezielle Gefäße. Diese hatten die Form einer Mitra, in der das heiße Getränk dann – wie in einer Suppenschüssel – auf den Tisch gebracht wurde.

„Ein Bischof ist, wie ich denke, / Ein sehr angenehmes Getränke / Aus rotem Wein, Zucker und Pomeranzensaft / Und wärmet und stärket mit großer Kraft“ –

hieß es in dem 1784 erschienenen „komischen Heldengedicht“ „Jobsiade“ von Carl Arnold Kortum.

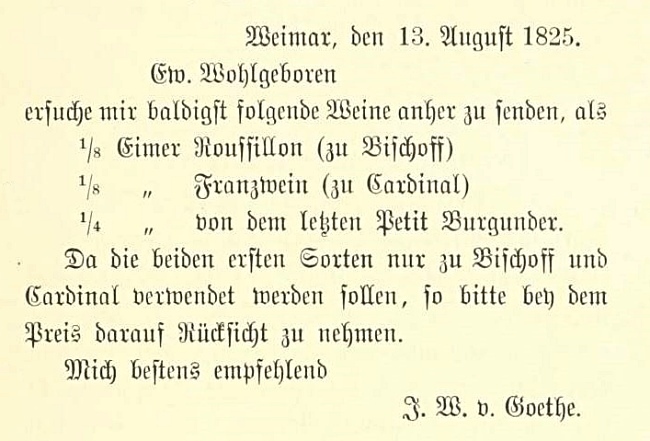

Auch Johann Wolfgang von Goethe trank „Bischof“, und noch ein weiteres „klerikales“ Getränk ließ er in seinem Haushalt herstellten, nämlich „Kardinal“. Dieser unterscheidet sich vom „Bischof“ durch die Verwendung von rotem Burgunder – und damit durch den entsprechenden Farbton, das Kardinalrot. Bei der Erfurter Weinhandelsfirma „Gebrüder Ramann“ bestellte Goethe die für „Bischof“ und „Kardinal“ benötigten Weine, nämlich Roussillon und „Franzwein“ – mit dem Hinweis, beim Preis „Rücksicht zu nehmen“.

Wer nicht so sehr auf den Preis Rücksicht nehmen wollte oder musste, der konnte neben „Bischof“ und „Kardinal“ auch „Papst“ genießen – für den als Grundwein allerdings Champagner verwendet wurde. Für alle drei Varianten aber werden auf jeden Fall Pomeranzen benötigt, und das mag der Grund dafür sein, dass diese Art von Getränken – die übrigens nicht nur heiß, sondern auch kalt genossen wurden – allmählich aus der Mode kamen. Denn die auch als Bitterorange bezeichnete Frucht wird im kulinarischen Bereich heutzutage bei weitem nicht mehr in dem Ausmaß verwendet wie früher.

Auf jeden Fall und bis heute gehören Pomeranzen in die „echte“ englische Orangenmarmelade, der sie den typischen, leicht bitteren Geschmack verleihen. Enthalten sind die Bitterorangen außerdem in Orangenlikören wie Curaçao, und aus den kandierten Schalen von Pomeranzen wird Orangeat (auch Aranzini genannt) hergestellt.

Die Pomeranze, die – wie alle Zitrusfrüchte – aus der Region des südlichen Himalajas stammt, war die erste Form, in der man in Europa Orangen kennenlernte. Über arabische Vermittlung kamen die Bitterorangen im Laufe des 9. und 10. Jahrhunderts in den Mittelmeerraum und wurden dort bald in großem Umfang kultiviert. Die heute dominierende süße Orange folgte dann erst im 16. Jahrhundert. Sie wurde von portugiesischen Kaufleuten aus China mitgebracht, und darauf bezieht sich die Bezeichnung Apfelsine, die so viel wie aus Apfel aus China (Sina) bedeutet. Auch botanische Benennung der süßen Orange, „Citrus sinensis“, leitet sich davon her.

Das Wort Orange hat seinen Ursprung im Sanskrit: „nāraṅga“ bezeichnet da sowohl die Frucht wie auch den Baum. Über einen langen sprachlichen Weg wurde daraus das spanische naranja und das italienische arancio. Die Pomeranze findet sich in mittelalterlichen Texten als „arangus pomum“ oder als „pume orenge“ – also eigentlich als Orangenapfel. Später kam dann die lateinische Bezeichnung „pomum aurantium“ auf. Darin klingt schon die „Pomeranze“ an – und gibt es einen deutlichen Bezug zu „Gold“, lateinisch „aurum“. Das passte nicht nur zur Farbe, sondern auch zum Status, den die Früchte, ob nun bitter oder süß, lange Zeit hatten – als Symbol für Reichtum und Luxus.

Die Gebäude, in denen die kälteempfindlichen Orangenbäume in kühleren Regionen während des Winters untergebracht wurden, wurden oft zu prunkvollen Repräsentationsbauten ausgestaltet. Im deutschen Sprachraum wurden diese Orangerien oft auch als „Pomeranzen-Häuser“ bezeichnet, weil „die Pomeranzen unter den frembden Bäumen wol die ersten gewesen, welche man also zu verwahren angefangen“, wie Johann Sigismund Elsholtz in seinem 1684 erschienenen Buch über den Gartenbau („Vom Garten-Baw“) vermerkt. Der Arzt und Botaniker war Präfekt der kurfürstlichen Gärten in Berlin und hatte bei der Neuplanung des Berliner Lustgartens auch ein Pomeranzen-Haus errichten lassen – gemäß seiner Überzeugung, dass bei einer derartigen Anlage zwei Einrichtungen unbedingt nötig seien, „nämlich ein Pomeranzen-Haus und des Gärtners Wohnung“.

Es waren wohl ebenfalls Pomeranzen, an die der Schriftsteller Jonathan Swift (1667–1745) dachte, als er in seine „Verses Made for Fruit Women“ auch ein Gedicht mit dem Titel „Oranges“ und mit einem „sweet bishop“ aufnahm: „Come buy my fine oranges, sauce for your veal, / And charming, when squeezed in a pot of brown ale; / Well roasted, with sugar and wine in a cup, / Theyʼll make a sweet bishop when gentlefolks sup.“