„Ich bin diesmal auf dem Juchee gesessen“, berichtet die theaterbegeisterte Freundin und löst damit einige Verwirrung aus. Juchee? Was soll das denn sein? Sie war im Wiener Burgtheater gewesen. Aber wo gibt’s da ein Juchee?

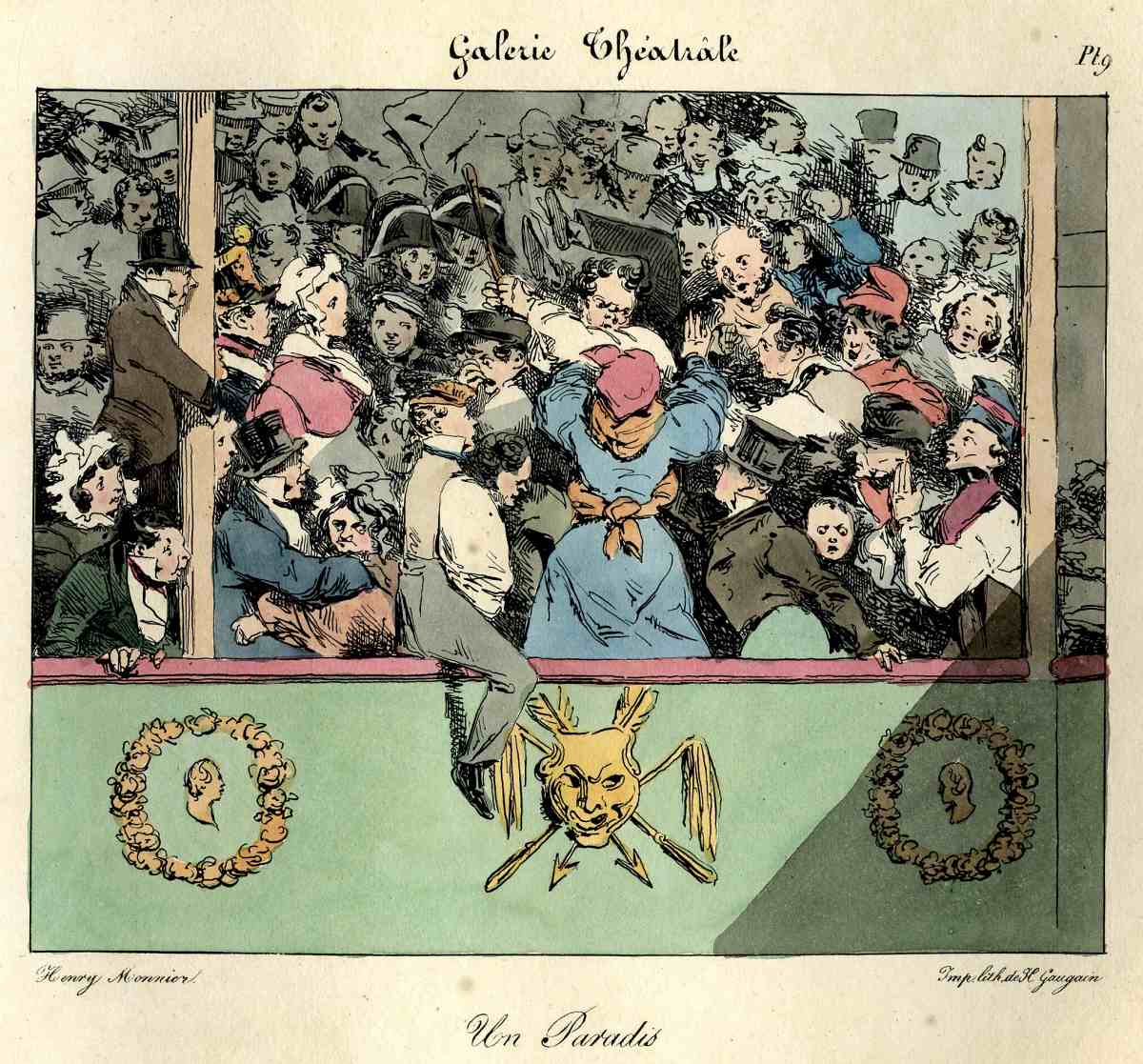

Das kann schnell beantwortet werden: Als Juchee[1] wird im Wienerischen der höchstgelegene Sitzbereich in einem Theater bezeichnet. Etwas schwieriger wird es bei der Frage, woher denn dieser kuriose Ausdruck komme. Das „Wörterbuch der Wiener Mundart“ erklärt, das Juchee sei eine „hoch gelegene Stelle, von der aus man einen jauchzenden Schrei ausstoßen könnte“.[2] Auch der Duden sieht einen möglichen Zusammenhang mit einem Jauchzen und verwendet daher die Schreibung „Juchhe“. Das Juchhe sei „wohl nach den oft lautstarken Beifalls- oder Missfallensäußerungen des meist anspruchsloseren Publikums, das früher auf der Galerie saß“ benannt.[3]

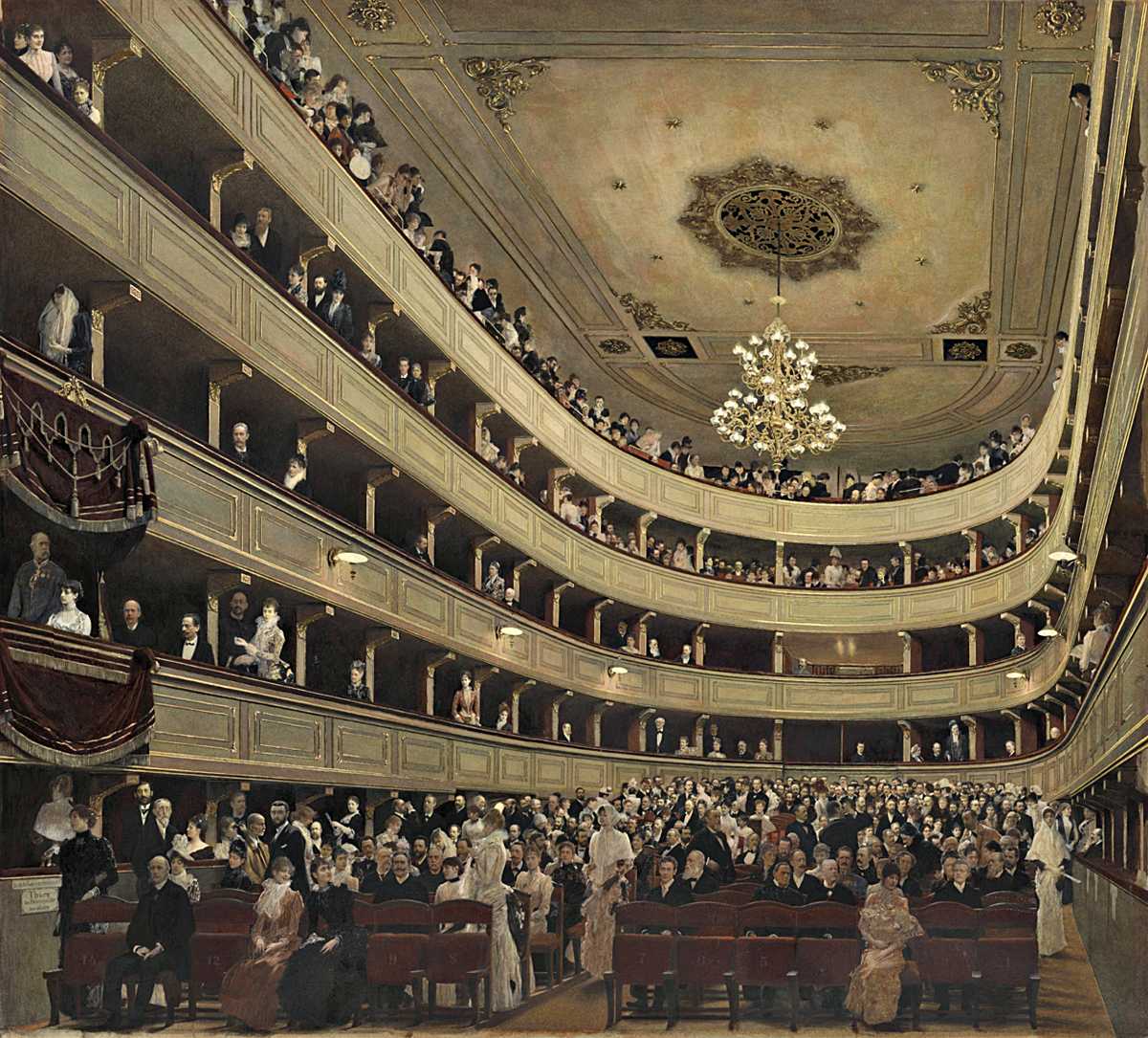

Da meldet sich sofort einiger Widerspruch. Dieser ist zunächst nicht etymologisch motiviert, sondern richtet sich gegen die Klassifizierung des Galeriepublikums als „anspruchsloser“. Das Gegenteil sei doch der Fall: dort oben, im „Olymp“ (auch das eine der Bezeichnungen für die höheren Bereiche im Theatersaal) sitzen doch meist die wirklich Anspruchsvollen. Dann kommt auch noch ein etymologischer Einwand mit Verweis auf das Französisch-Wörterbuch. Denn im Französischen bedeutet „juché“, dass sich etwas „hoch oben“ befinde.[4] Das klingt als Erklärung durchaus plausibel, wenn man bedenkt, wie hoch Theatersäle vor allem früher oft waren. Zum Beispiel im alten Wiener Burgtheater, dessen Innenraum Gustav Klimt 1888 gemalt hat.

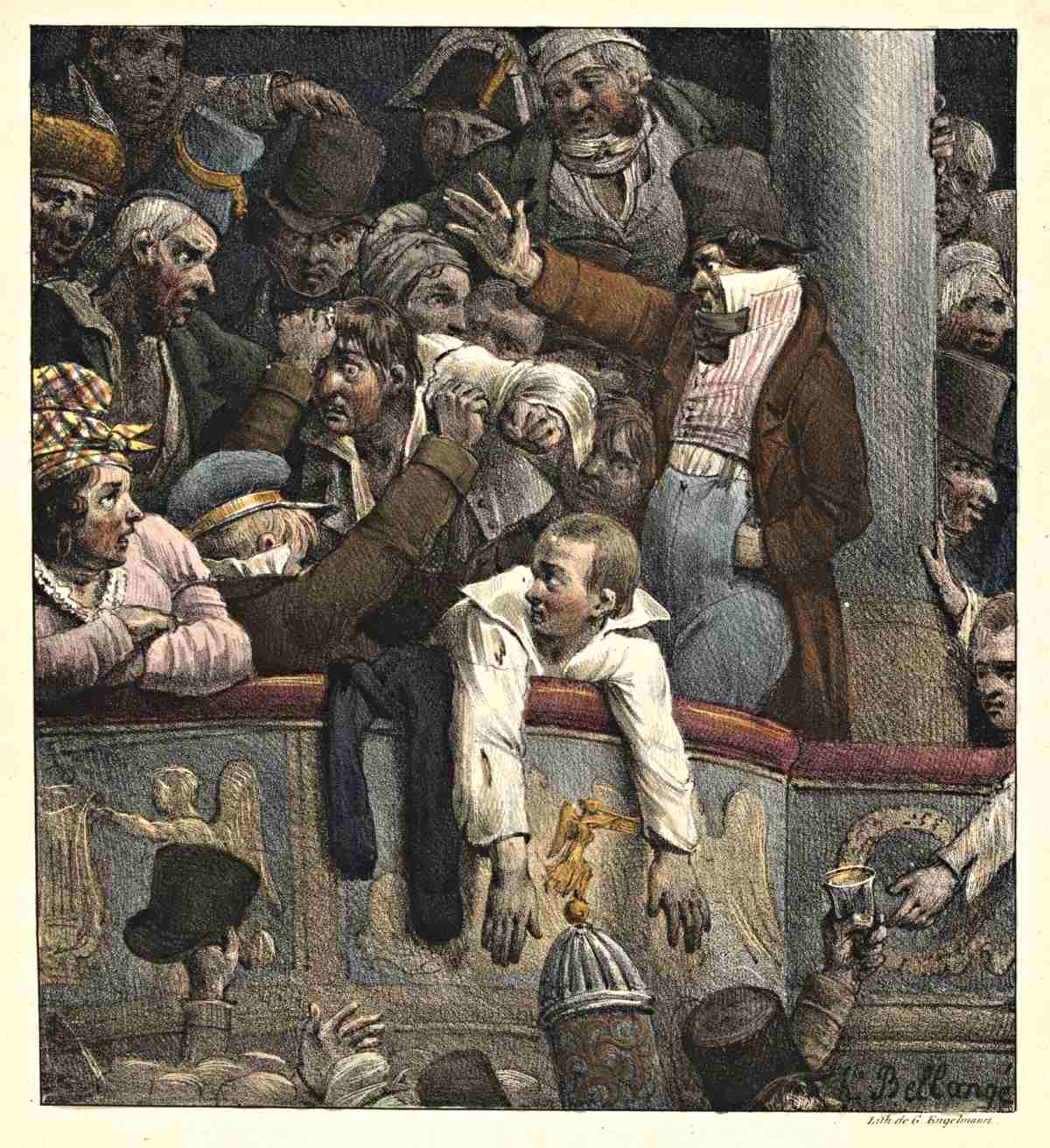

Das Juchee, im Alten Burgtheater der vierte Rang, war tatsächlich ziemlich „hoch oben“, und es mag sein, dass von da aus hin und wieder jemand ein begeistertes „juchhe“ gerufen hat. Die üblichen verbalen Beifalls- und Missfallenskundgebungen im Theater waren und sind allerdings andere. Bravorufe oder kräftiges Buhen ertönen wohl am häufigsten. Insgesamt aber ist der Lautstärkepegel heutzutage wesentlich niedriger als früher, als das Publikum, wenn ihm etwas nicht gefiel, gewaltigen Krach machte. Mancherorts wurde dagegen mit Strafandrohungen vorgegangen. So etwa hieß es in der am 8. Mai 1775 erlassenen „Theaterordnung“ der Wiener Hoftheaterbehörde, „daß nicht nur das Pfeifen (…), sondern auch das Stoßen mit Füßen, Stoßen und Schlagen mit Stecken auf den Fußboden, Bänke und Wände (…) von nun an dergestalt verboten sei, daß der Entgegenhandelnde (…) von der vorhandenen Wache angehalten und aus dem Theater abgeschafft oder wohl gar gefänglich eingebracht und wider selben die schärfste Bestrafung verhängt werden solle“[5].

Vor allem wurde, wenn dem Publikum das auf der Bühne Gebotene missfiel, kräftig gezischt. An etlichen Bühnen wurde deshalb ein „Zischverbot“ verhängt, so etwa 1891 im Stuttgarter Hoftheater[6] und 1892 im Münchner Hoftheater[7]. Als 1895 der Wiener Hofoperndirektor Wilhelm Jahn ebenfalls ein Zischverbot forderte, setzte eine vehemente Diskussion über „das Recht, zu zischen“[8] ein. Auch der Dramatiker Hermann Bahr meldete sich dazu zu Wort und meinte, „dass das Zischen zum Wesen der Bühne gehört“, dass es „nur die andere Seite des Klatschens ist“. Es gehe um das Urteil des Publikums über ein Stück: „Der Klatschende sagt Ja, wer schweigt, stimmt ihm zu, um Nein zu sagen, muss man zischen.“[9]

In Frankreich war man offenbar nicht so streng, wenn es um die Missfallenskundgebungen des Theaterpublikums ging. Derartiges sei dort, so berichtete 1842 das „Allgemeine Theater-Lexikon“, „an der Tagesordnung“. Es werde „auf hohlen Schlüsseln oder eigens dazu gebräuchlichen Pfeifen erbarmungslos gepfiffen und die Polizei läßt die Pfeifenden gewähren. Ganz offen verkaufen Colporteure, welche das gedruckte Stück, Lorgnetten u. dergl. in den Theatern feilbieten, auch die Pfeifen.“[10] Auch lautes Gackern und Krähen gehörte in französischen Theatern zu bevorzugten akustischen Missfallensäußerungen, die vornehmlich von den obersten Rängen herab ertönten. Deshalb – und auch weil es dort oben meist sehr eng ist – wird dieser Bereich des Theaterraums bis heute auch „poulailler“ – „Hühnerstall – genannt.[11]

„Es gab damals nur zwei Plätze im Theater, die für einen Schüler in Betracht kamen: das Stehparterre, an der hintersten Wand, und, etwas später, die Galerie, die wir auch den ‚Olymp‘ oder die ‚Bullerloge‘ nannten, womit in der Sprache meiner Heimat alles Notwendige ausgedrückt ist.“[12] So schrieb der Schriftsteller Ernst Wiechert über einen Besuch des Stadttheaters von Königsberg (Kaliningrad) im Jahr 1898. Wiechert war damals zwölf Jahre alt, und wenn er auf die „Sprache seiner Heimat“ verweist, so meint er damit das Deutsch, so wie es in Ostpreußen gesprochen wurde. Da bedeutete das Wort „bullern“ „poltern, stark klopfen“[13], und die „Bullerloge“ definierte das „Preussische Wörterbuch“ als „Loge, in der gebullert, gepoltert wird, die Gallerie [!] im Theater, als der unruhigste Platz.“[14] Damit entsprach sie dem, was in Berlin bis heute und meist ironisch als „Trampelloge“ bezeichnet wird.

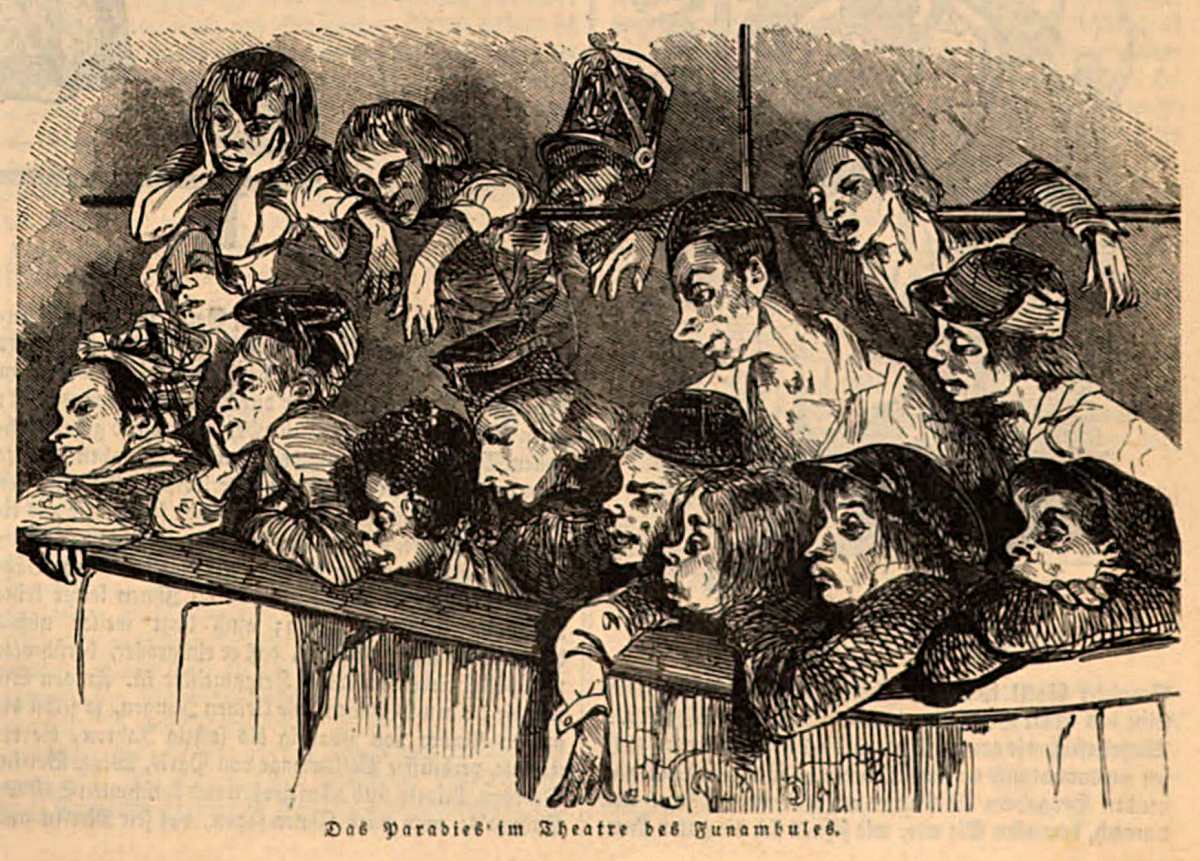

Hoch oben, da mag das Paradies sein – und so passt auch dieser Ausdruck für den Platz aller Theaterbegeisterten. Im Deutschen findet er sich ebenso wie im Französischen, wo er auch in die Filmgeschichte eingegangen ist: „Les Enfants du paradis“ heißt ein 1945 unter der Regie von Marcel Carné und nach einem Buch von Jacques Prévert gedrehter Film. Der Streifen mit Arletty, Jean-Louis Barrault und Pierre Brasseur in den Hauptrollen spielt im Pariser Theatermilieu Mitte des 19. Jahrhunderts, einer der zentralen Schauplätze ist das Pariser „Théâtre des Funambules“. Für den Film wurde das 1862 abgerissene Gebäude rekonstruiert, und immer wieder ist im Verlauf der Handlung das Publikum auf den obersten Rängen des Theaters zu sehen. Denn es war „Préverts Lieblingspublikum, das wahre Publikum, jenes, das reagiert, jenes, das teilnimmt“[15], vermerkt dazu die Prévert-Biografin Carole Aurouet.

„Les Enfants du paradis“ – 1947 für einen Oscar, Kategorie „Original Screenplay“, nominiert – heißt in der englischen Fassung „Children of Paradise“, was allerdings wenig aussagekräftig ist. Denn im Englischen ist nicht davon die Rede, dass man im Theater hoch oben im Paradies sitze, sondern „in ‚The Gods‘“. Der Filmtitel wäre also eher – so wie 1947 in einer Besprechung in der „New York Times“[16] – mit „Children of the Gods“ zu übersetzen. Der Titel der deutschsprachigen Fassung des Filmes lautet übrigens „Kinder des Olymp“. Bei den Göttern zu sitzen verweist auf die Höhe, der Ausdruck (im Londoner Theaterleben seit dem 18. Jahrhundert nachweisbar) wird aber auch damit erklärt, dass die Decken vieler Theater mit mythologischen Szenen bemalt waren[17].

Populär ist im englischsprachigen Raum auch die Bezeichnung „Peanut Gallery“ – „Erdnuss Galerie“. Es heißt, sie sei darauf zurückzuführen, dass Erdnüsse stets der billigste Snack am Theaterbuffet waren und daher auch vom Publikum oben auf den kostengünstigen Plätzen gerne genossen – oder als Missfallenskundgebung auf die Bühne geschossen wurden.[18] Im übertragenen Sinn – als „öffentliche Meinung – wird „peanut gallery“ auch heutzutage oft verwendet. So etwa schrieb die Londoner „Sunday Times“ in Zusammenhang mit dem Rücktritt der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, viele Leute seien „too intimidated by the barrage from the peanut gallery to voice their true opinions“[19] („zu sehr eingeschüchtert durch das Trommelfeuer von der Peanut Gallery, um ihre wahre Meinung zu äußern“).

„Juchhe“ kann da wohl nicht gerufen werden – auch nicht vom „Juchee“ herab.

[1] Schreibung gemäß: Österreichisches Wörterbuch. Wien 1990, S. 263.

[2] Hornung, Maria: Wörterbuch der Wiener Mundart. Wien 1998, S. 486.

[3] Duden online, Stichwort „Juchhe“, www.duden.de (abgerufen 7.3.2023).

[4] Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Französisch-Deutsch, Berlin u. München 2001, S. 749.

[5] Bermann, Moritz: Das illustrirte Geschichtenbuch vom Kaiser Josef. Wien, um 1882, S. 513.

[6] Signale für die musikalische Welt. Leipzig, August 1891, Heft 45, S. 2.

[7] s. Die Presse. Abendblatt. Wien, 20.2.1892, S. 2.

[8] Z.B. Wiener Allgemeine Zeitung. 15.10.1895, S. 5. // Wiener Theater-Zeitung. 1.1.1898, S. 5.

[9] Bahr, Hermann: Zischen. In: Die Zeit, Wien, 19.10.1895, S. 43.

[10] Blum, Robert u.a. (Hg.): Allgemeines Theater-Lexikon oder Encyklopädie alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde. Altenburg u. Leipzig, 1842, Bd 6, S. 86.

[11] Rigaud, Lucien: Dictionnaire d’argot moderne. Paris 1881, S. 310 (“Poulailler: parce que le public des petits théâtres se plaît à imiter parfois les cris de certains animaux et principalement le chant du coq.”). // Pougin, François Auguste Arthur P.: Dictionnaire historique et pittoresque du theâtre et des arts qui s’y rattachent. Paris 1885, S. 582 („poulailler, sans doute parce que, le nombre des places n’y étant pas limité, les spectateurs de cette région étaient serrés comme poules dans un polailler“).

[12] Wiechert, Ernst: „Du holde Kunst“ In: Ernst Wiechert: Wälder und Menschen. Eine Jugend. München 1936. Online: https://www.projekt-gutenberg.org/wiechert/waelder/titlepage.html (abgerufen 7.3.2023).

[13] Frischbier, Hermann: Preussisches Wörterbuch. Ost- und Westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Folge. Berlin 1881, Bd 1, S. 117. Online: https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra (abgerufen 7.3.2023).

[14] Ebenda.

[15] „C’est le public préféré de Prévert, le vrai public, celui qui réagit, celui qui participe“. Aurouet, Carole: Jacques Prévert, portrait d’une vie. Paris 2007. S. 239.

[16] Crowther, Francis Bosley: ‘Les Enfants du Paradis’. Film From France. In: New York Times, 20.2.1947.

[17] Vgl. Idiom Origins https://idiomorigins.org/origin/up-in-the-gods (abgerufen 7.3.2023).

[18] Siehe z.B.: Parry, Becky u.a. (Hg.): Literacy, Media, Technology. Past, Present and Future. London 2017, S. 33. // Heim, Caroline: Audience as Performer. London, 2016, S. 59.

[19] Bowditch, Gillian: Eight years through the wringer for a failed vision. In: The Sunday Times, 19.2.2023.

7.3.2023